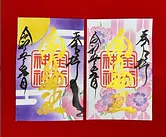

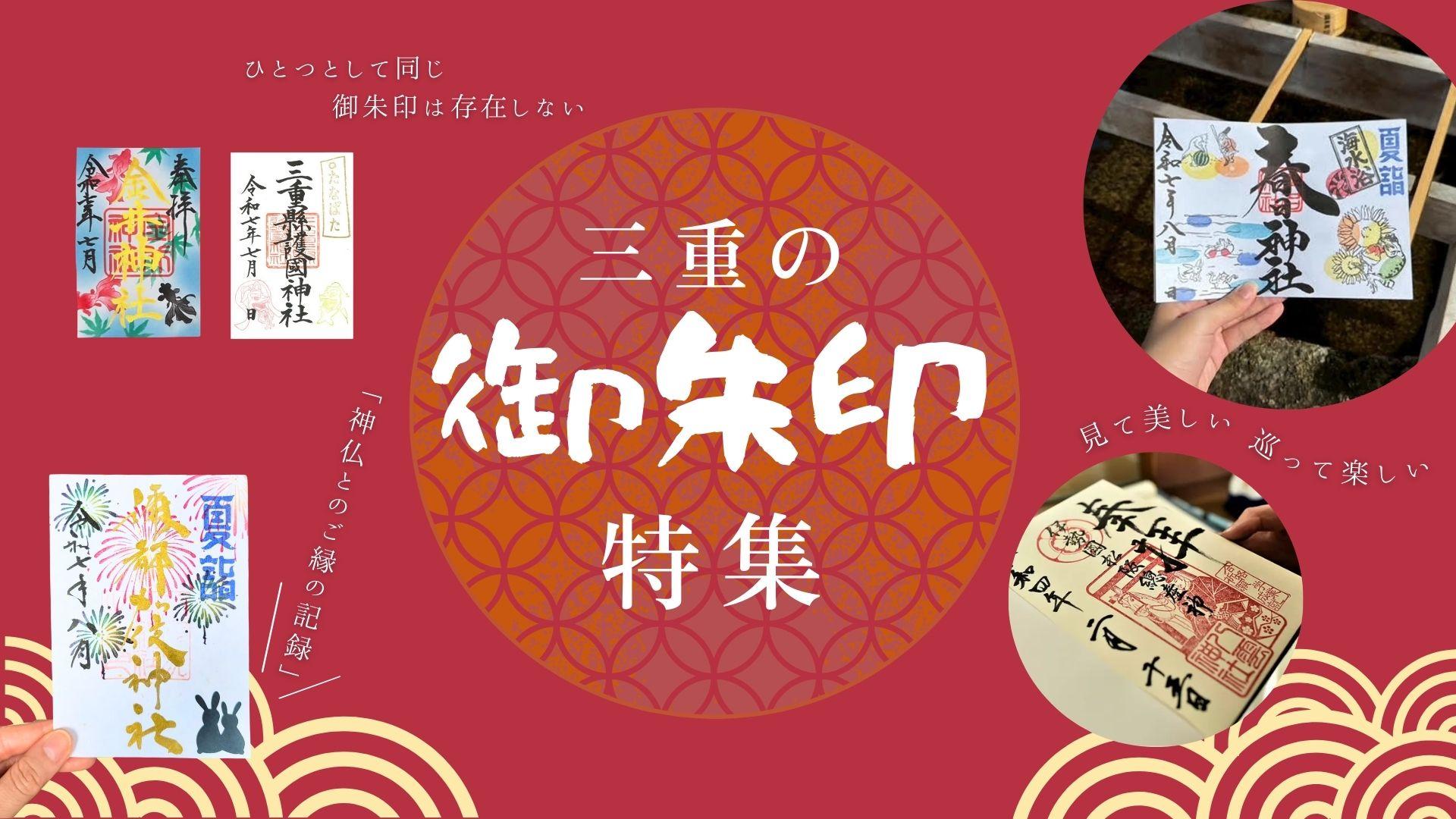

三重県の御朱印巡り 人気の御朱印・素敵な御朱印が拝受できる神社やお寺をご紹介!

掲載日:2024.12.16

御朱印(ごしゅいん)とは?

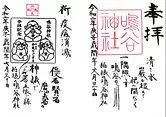

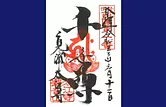

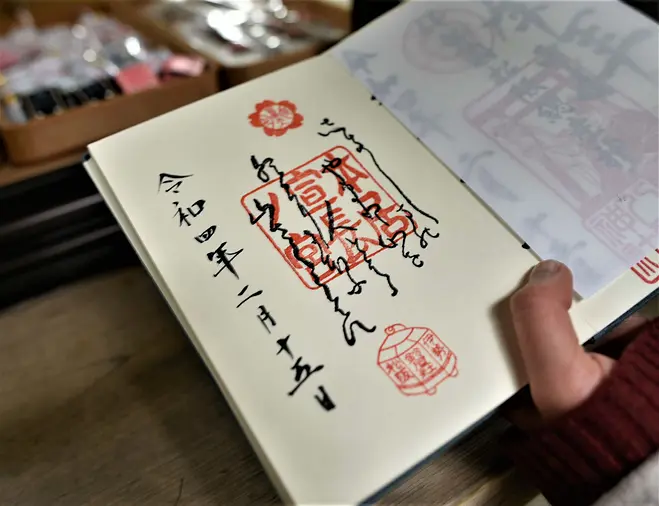

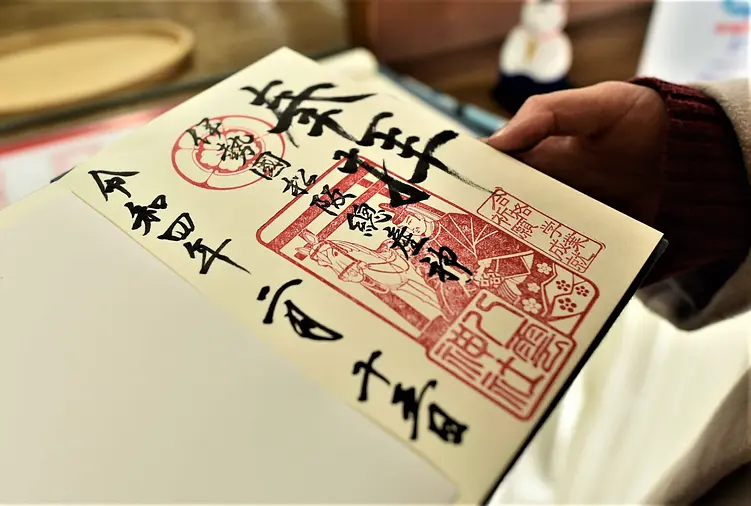

御朱印とは、神社やお寺を参拝した「証」として、参拝者に授けられる記録で、「神仏とのご縁の記録」。

御朱印は、それぞれの神社やお寺によって異なりますが、「印章、参拝日、神社仏閣の名称、祀られている神様・仏様のお名前など」が書かれたものが多いようです。

御朱印の魅力について

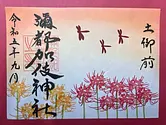

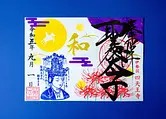

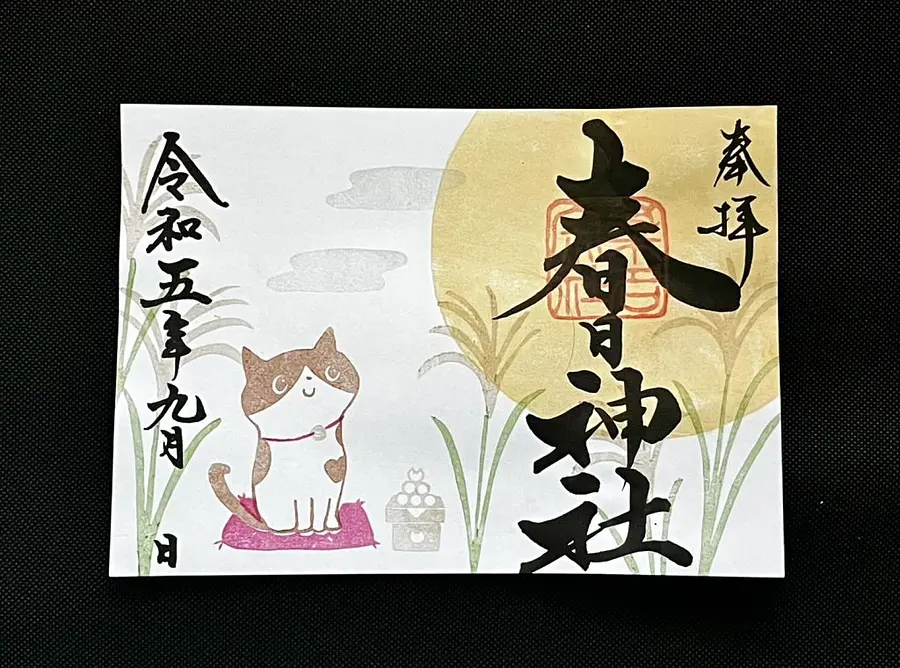

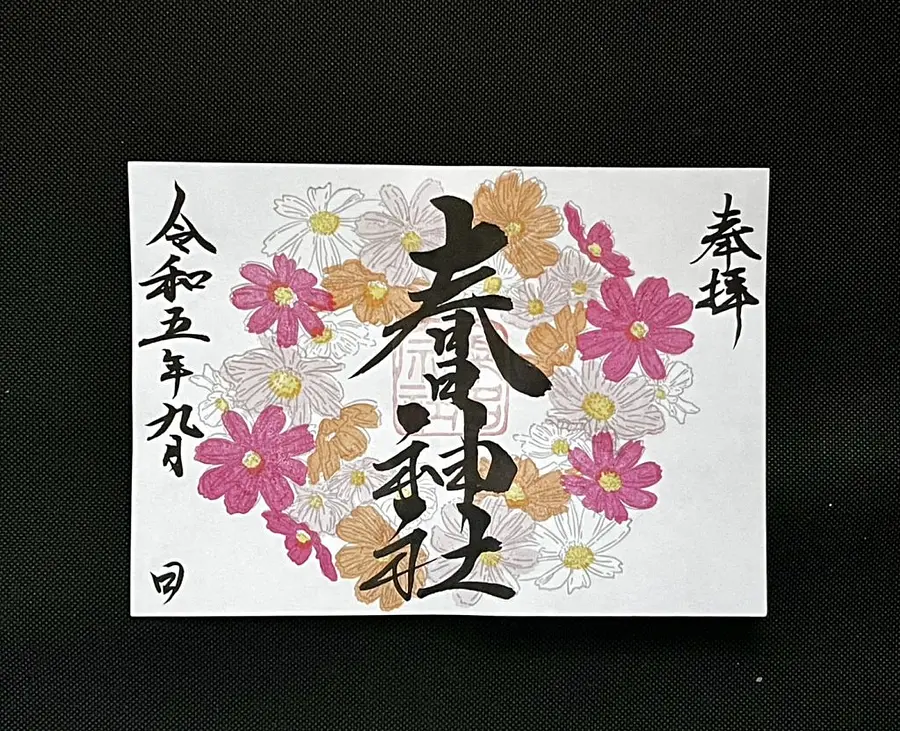

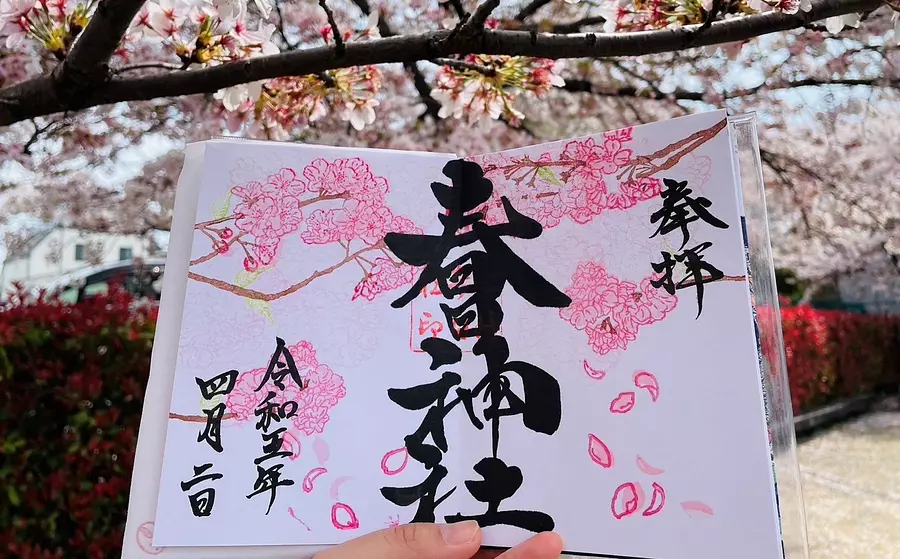

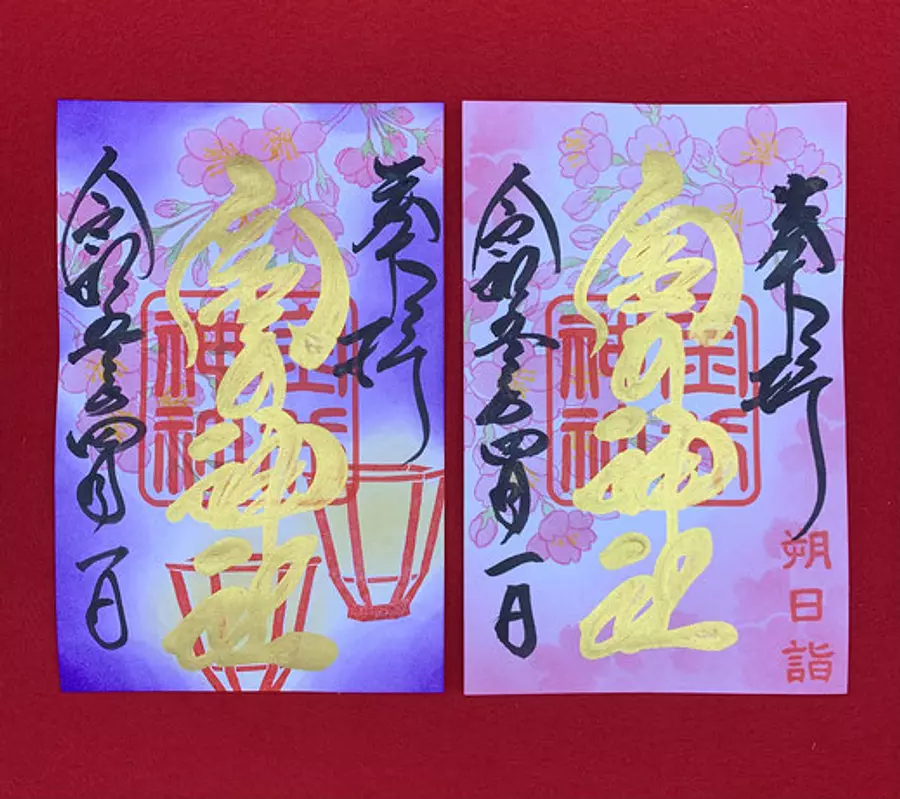

神社やお寺によって、カラフルなもの、かわいらしいもの、期間限定で授与されるもの、また印章も押し方の強弱で濃淡が微妙に変わるため、ひとつとして同じ御朱印は存在しないと言えるのが魅力の一つ。

また、御朱印を授与いただいた日付も記録されているので、さまざまな御朱印をいただけば、その分見返すときにさまざまな思い出として振り返ることができます。

さらに、せっかくなので御朱印に何が書かれていることも調べてみましょう。そうすることで、神社やお寺の由来や歴史にも興味が湧くことにつながり、今までよりもその神社やお寺のことが身近になり、「参拝すること」も楽しむことができるようになるのではないでしょうか。

御朱印のいただき方について

①御朱印をいただく前に、まずはお参りを。

②社務所や寺務所などに御朱印をいただきにいきましょう。

③あらかじめ用意した御朱印帳の、記載していただきたい場所を開いて渡します。

④ご朱印代をお納めします。

⑤御朱印をいただく際には、感謝と御礼を伝えましょう。

※すべての神社やお寺にご朱印を書いてくださる方が常駐しているとは限らないので、御朱印の授与をご希望される場合は、下にあるそれぞれの神社、お寺の欄をご確認のうえお問い合わせください。

三重県内で拝受できる人気・限定・カラフル・かわいい御朱印を一挙ご紹介!

いなべ・菰野・桑名・鈴鹿・亀山・津・松阪・大台・明和・伊勢・鳥羽・名張・熊野エリアの神社・お寺の御朱印を一挙にご紹介します!

※三重県内の御朱印マップも公開してますので、地図を見ながらも探せます。

index

伊勢神宮7社の御朱印

伊勢神宮とは125の宮社の総称。中でも御朱印をいただけるのは7社であるのをご存じ?以下の記事では御朱印をいただくための時間や場所、御朱印料、7社を1日で巡るルートを解説します。

関連情報

【取材レポート】

伊勢神宮の御朱印は全部で7つ?いただける時間や場所を解説します

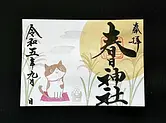

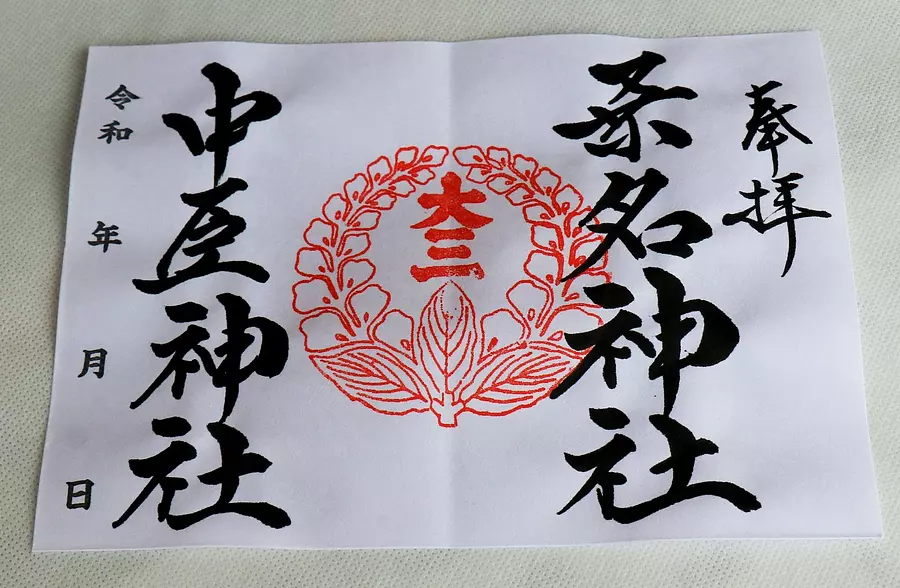

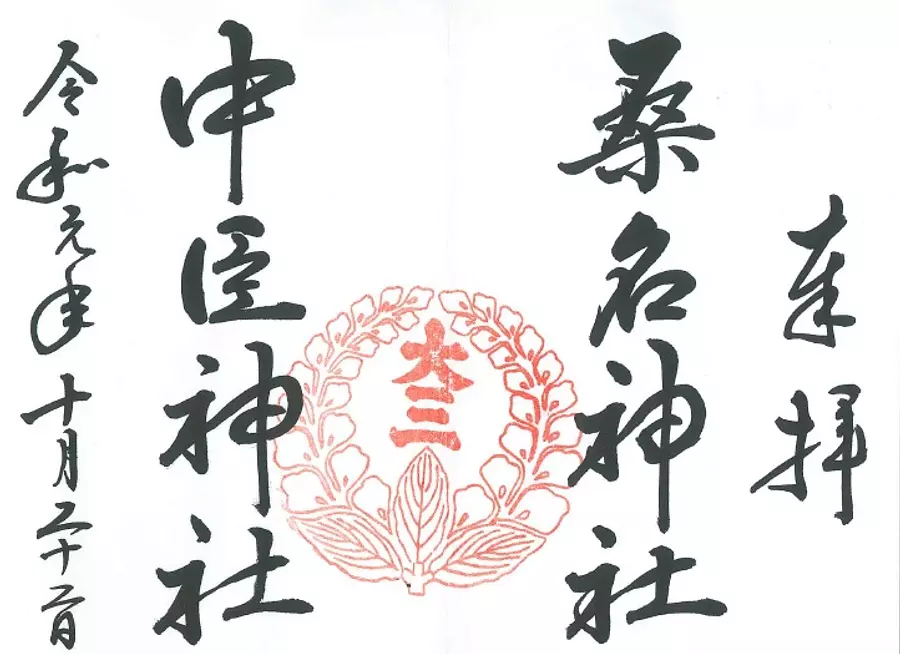

桑名宗社(春日神社) (桑名市)

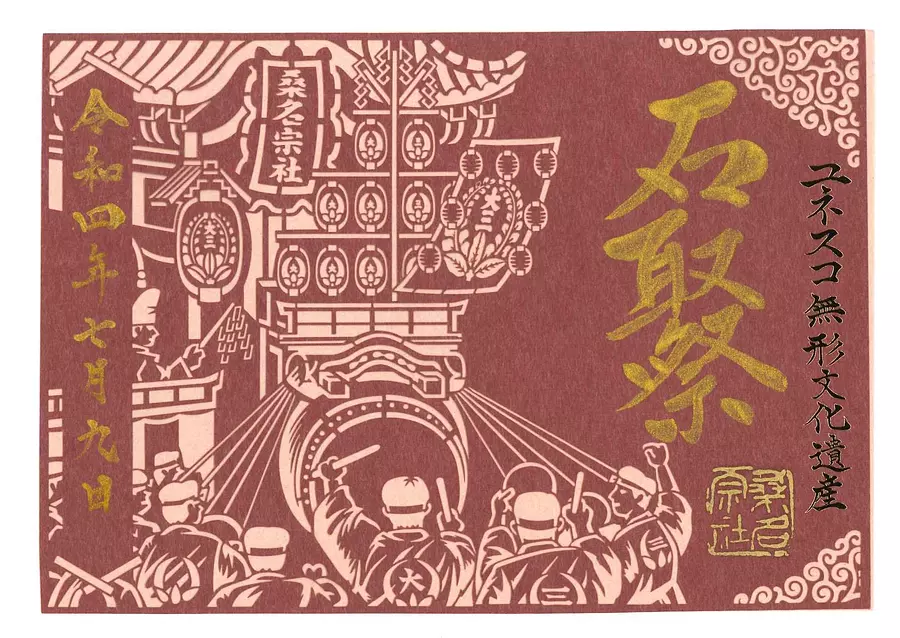

桑名神社と中臣神社の両社からなり、寛文年間(1661~1673年)鋳造の青銅の大鳥居が残ります。天下の奇祭“石取祭”で知られる神社です。

限定版の御朱印もあり、6月には紫陽花の御朱印、石取祭の御朱印も!

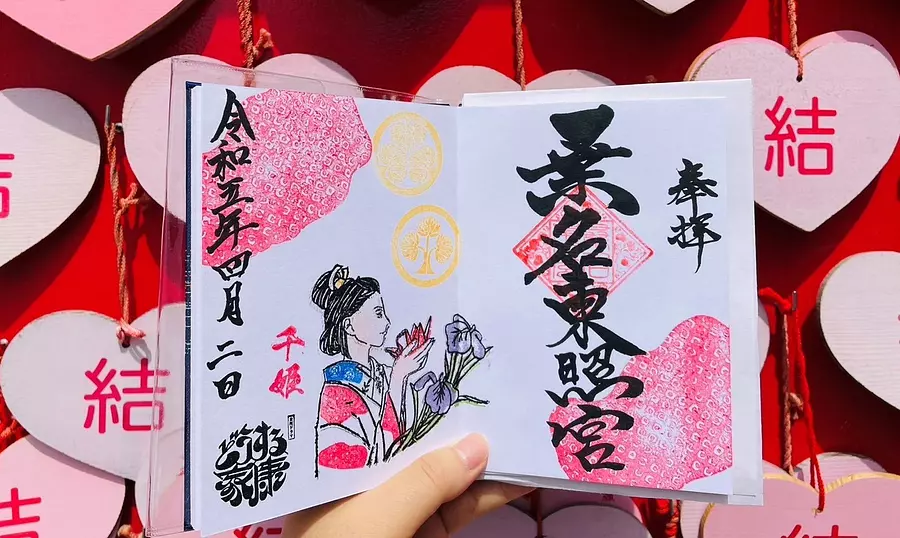

徳川家康公の孫である千姫が建立した東照宮があり、「恋を成就させたパワースポット」として人気があります。

このようなご縁から令和5年3月1日(水)~12月31日(日) 限定でNHK大河ドラマ『どうする家康』にちなんだ御朱印の頒布をスタートしました!詳しくは以下のリンクをご覧ください。

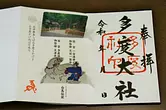

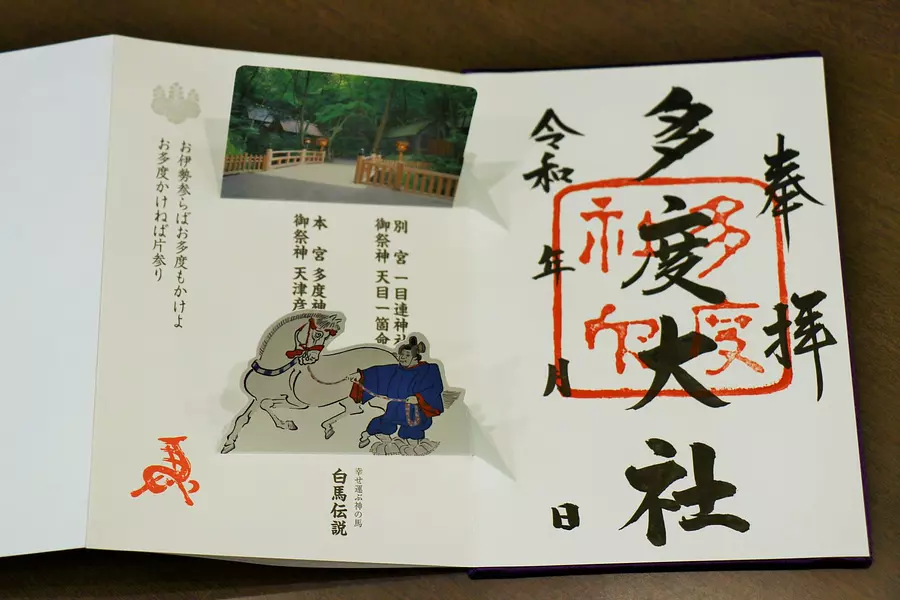

多度大社 (桑名市)

歴史は古く、多度山を神様が鎮座する山「神体山」として仰がれてきました。その後5世紀後半雄略天皇の御代に社殿が建てられ、現在に至ります。本宮に「天津彦根命」、別宮に「天目一箇命」をお祀りしており、伊勢の神宮のご祭神である「天照大御神」の御子神、神孫にあたることから、北伊勢大神宮ともよばれ、「お伊勢参らばお多度もかけよ、お多度かけねば片まいり」と詠われてきた古社。家内安全、商売繁盛、産業発展、交通安全、厄除け、初宮、安産祈願、雨乞いなど様々な御祈願に参拝者が訪れます。

関連情報

授与所:9時~17時迄

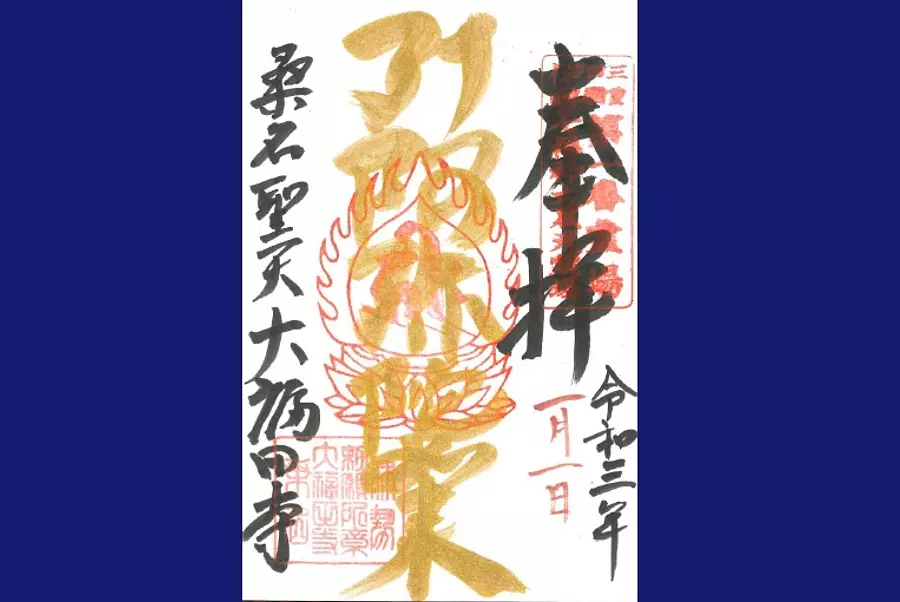

大福田寺 (桑名市)

聖徳太子創建と伝えられる真言宗のお寺。日本三大聖天の一つで「桑名の聖天さん」としても知られています。山門は江戸時代建立といわれます。

毎月1日の桑名聖天月例祭をはじめ、毎年2月3日には節分祭、4月1日・2日には桑名聖天大祭が行われ、2日には伊勢大神楽の奉納が行われます。

金文字の御朱印は毎月1日の限定授与です。

関連情報

寺務所:9時~16時半

御朱印:300円

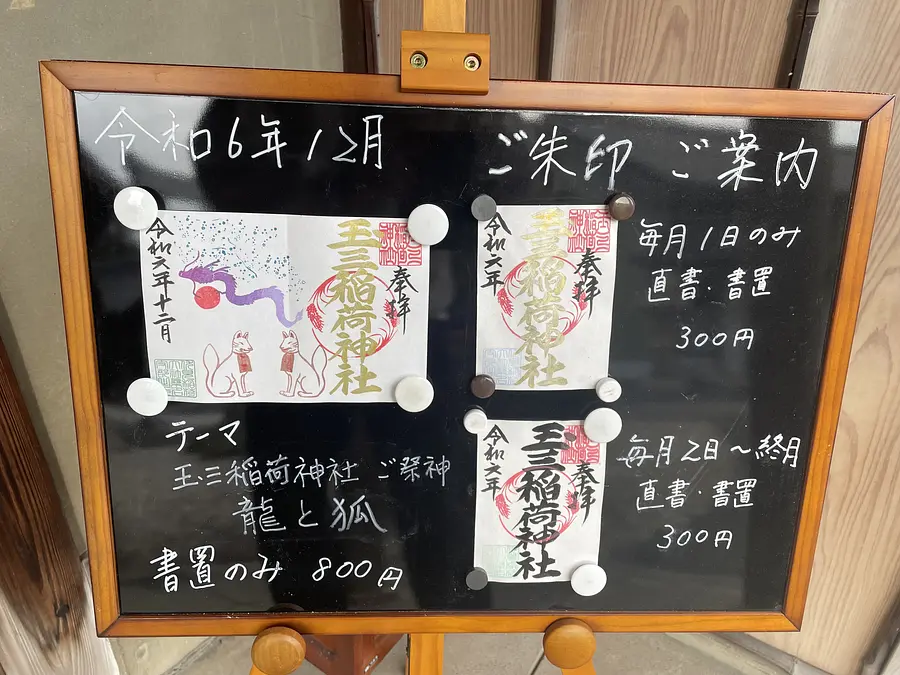

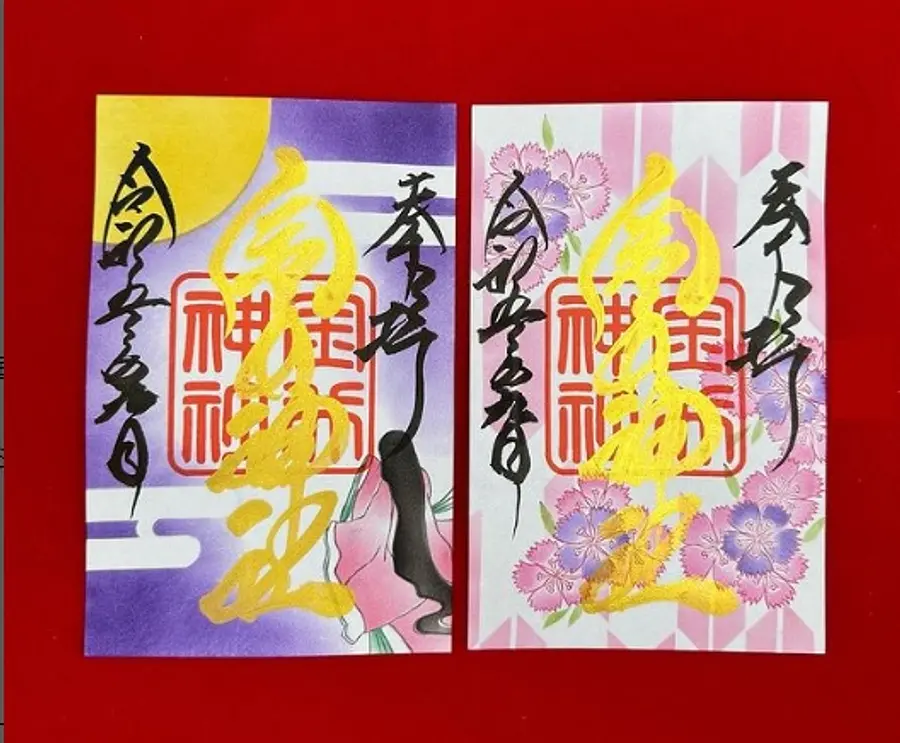

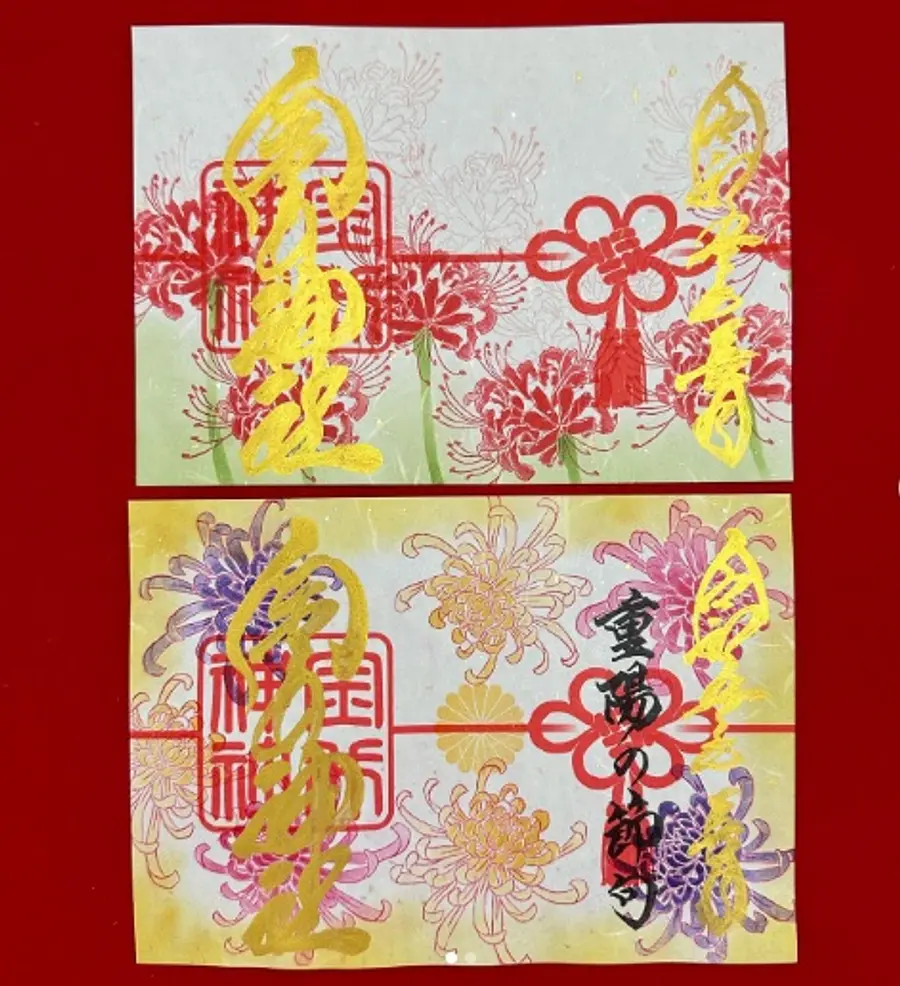

玉三稲荷神社 (桑名市)

玉三稲荷神社は、全国に30,000社あるといわれる『お稲荷さん』の総本宮である京都府の伏見稲荷大社の桑名支部(最古の支部)として任命されました。 月替わりの絵柄の限定ご朱印をはじめ、毎月1日限定で金文字のご朱印を授与しています。 ご神宝の白蛇石は社務所内で展示しています。

関連情報

授与所:8時半~16時半

御朱印初穂料:300円

限定御朱印初穂料:800円

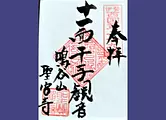

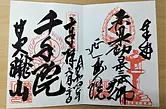

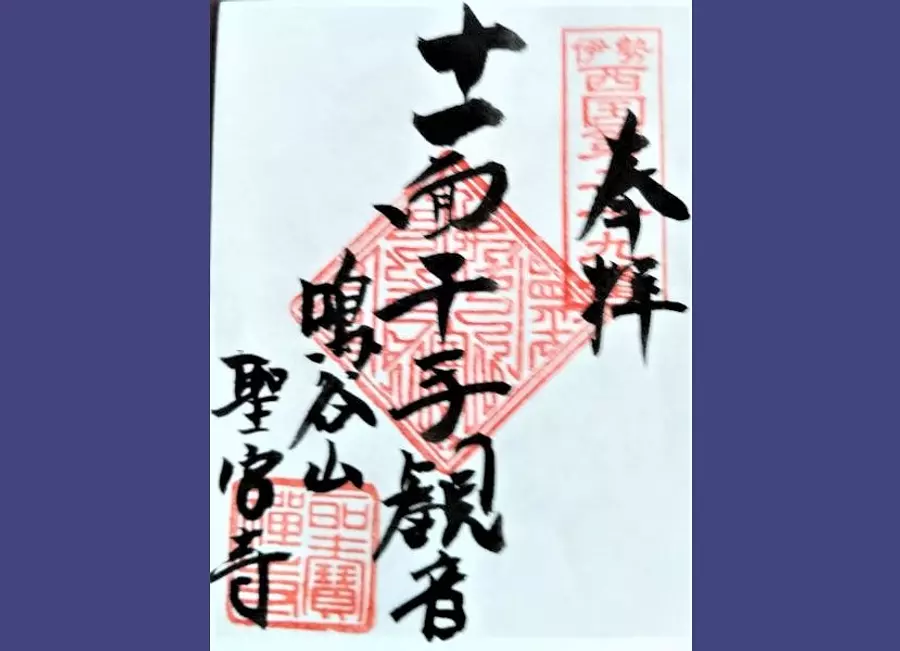

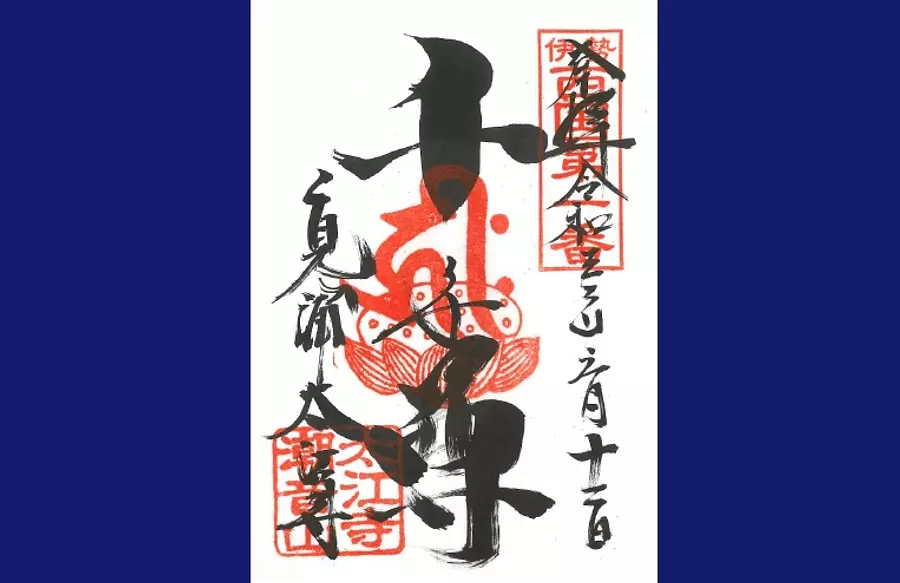

鳴谷山 聖宝寺 (いなべ市)

鳴谷山聖宝寺は、ご本尊に十一面千手観音菩薩を安置する、臨済宗妙心寺派の禅寺です。平安初期、大同二(807)年に天台宗の開祖・伝教大師最澄大和上によって開かれた寺です。当寺院の庭園は、藤原期(894~1185年ごろ)の造庭と推測され、庭園の大部分は造庭当時そのままで保存されています。また、池には回遊式と築山式があり、回遊式の大きい池は別名浄土池と呼ばれ、浄土の世界を表しています。朱印は、ご本尊様の十一面千手観音を表しています。

関連情報

受付時間:9時~17時

朱印料:300円

※不在時は本堂右手に印・書置きあり

金井神社 (いなべ市)

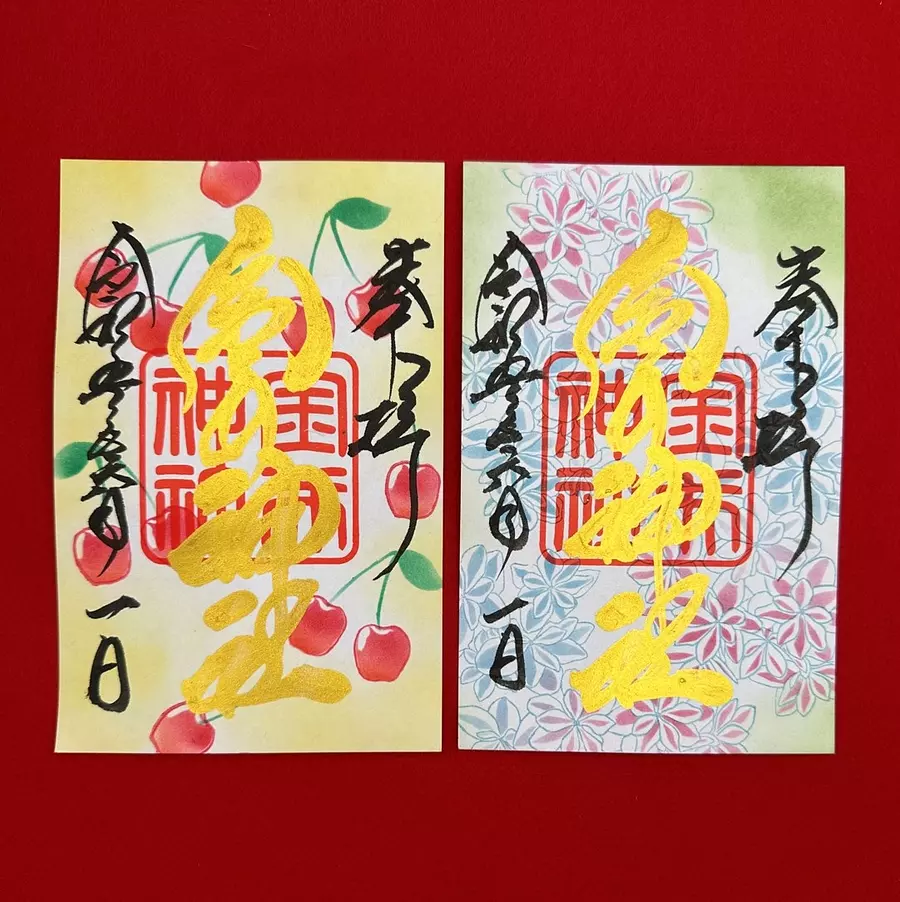

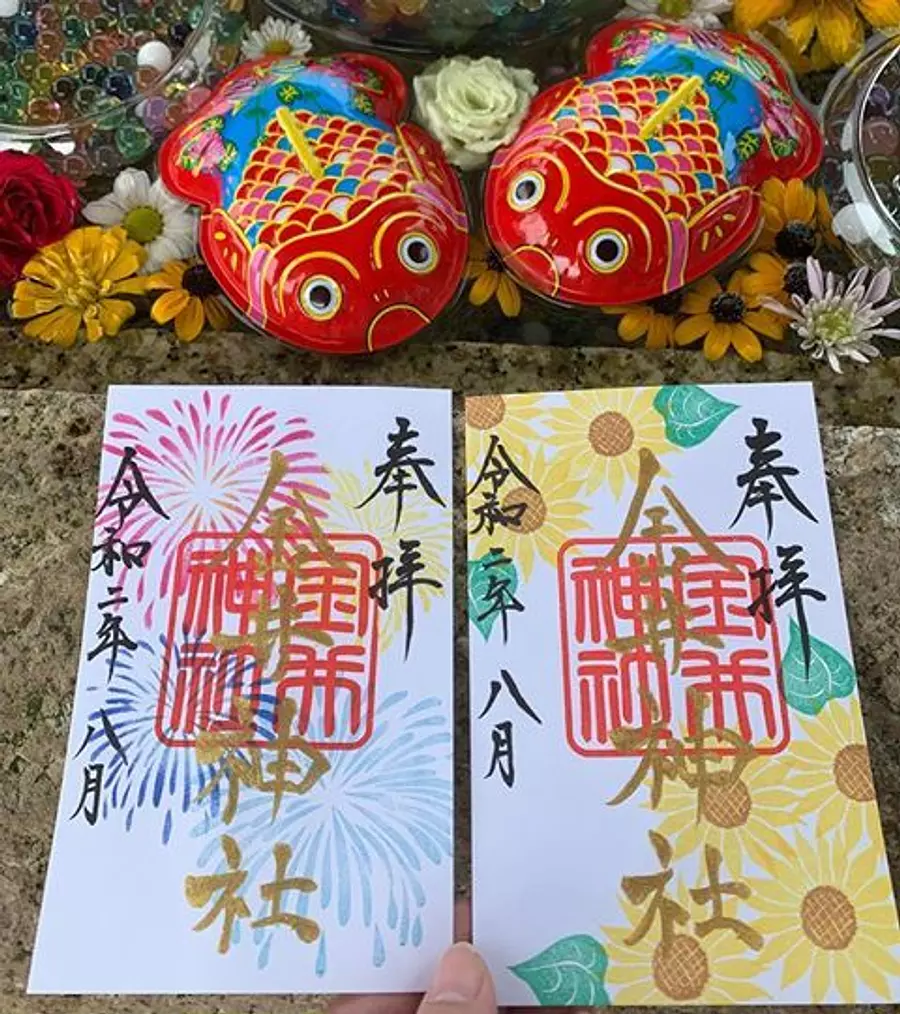

いなべ市員弁町にある金井神社では、カラフルで人気の御朱印を授与しています。御朱印はそれぞれの季節に合った花などが描かれ、季節によってデザインを変更しています。

権禰宜(ごんねぎ)の種村杏奈さんが手作りされたはんこを押した『御朱印』は社頭にて一枚ずつ花を全て手で押しており、お時間をいただく場合がございますのでご了承ください。

関連情報

御朱印:9時~15時

月、木、金、土、日曜日 直書

火曜日 書置

水曜日 社務所休館

鳴谷神社 (いなべ市)

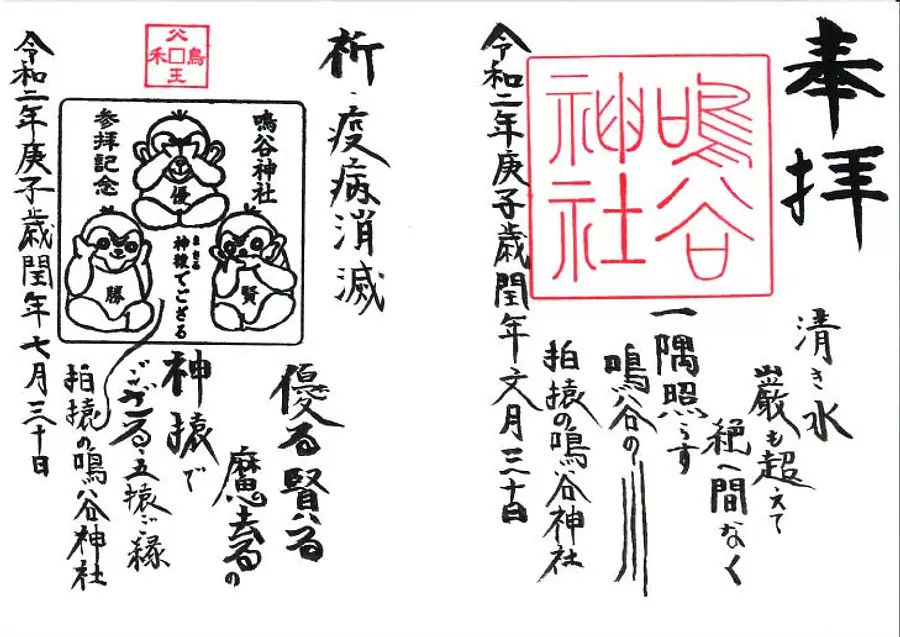

藤原岳のふもとにある神社。鳴谷神社では非常に珍しい狛犬ならぬ「狛猿」が参道で迎えてくれます。猿は神様のお使い、神猿(まさる)として大切にされてきました。「見ざる」「言わざる」「聞かざる」の教えは、良いことだけを聞いて、見て、悪口を言わなければ運が開け、幸せを招くということ。

置かれている場所や立場でベストを尽くすパワーを授けてもらえます。

関連情報

御朱印:事前に電話確認をお願いします。

(090-5600-4821)

賀毛神社 (いなべ市)

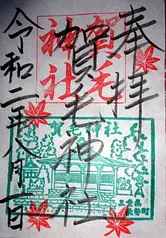

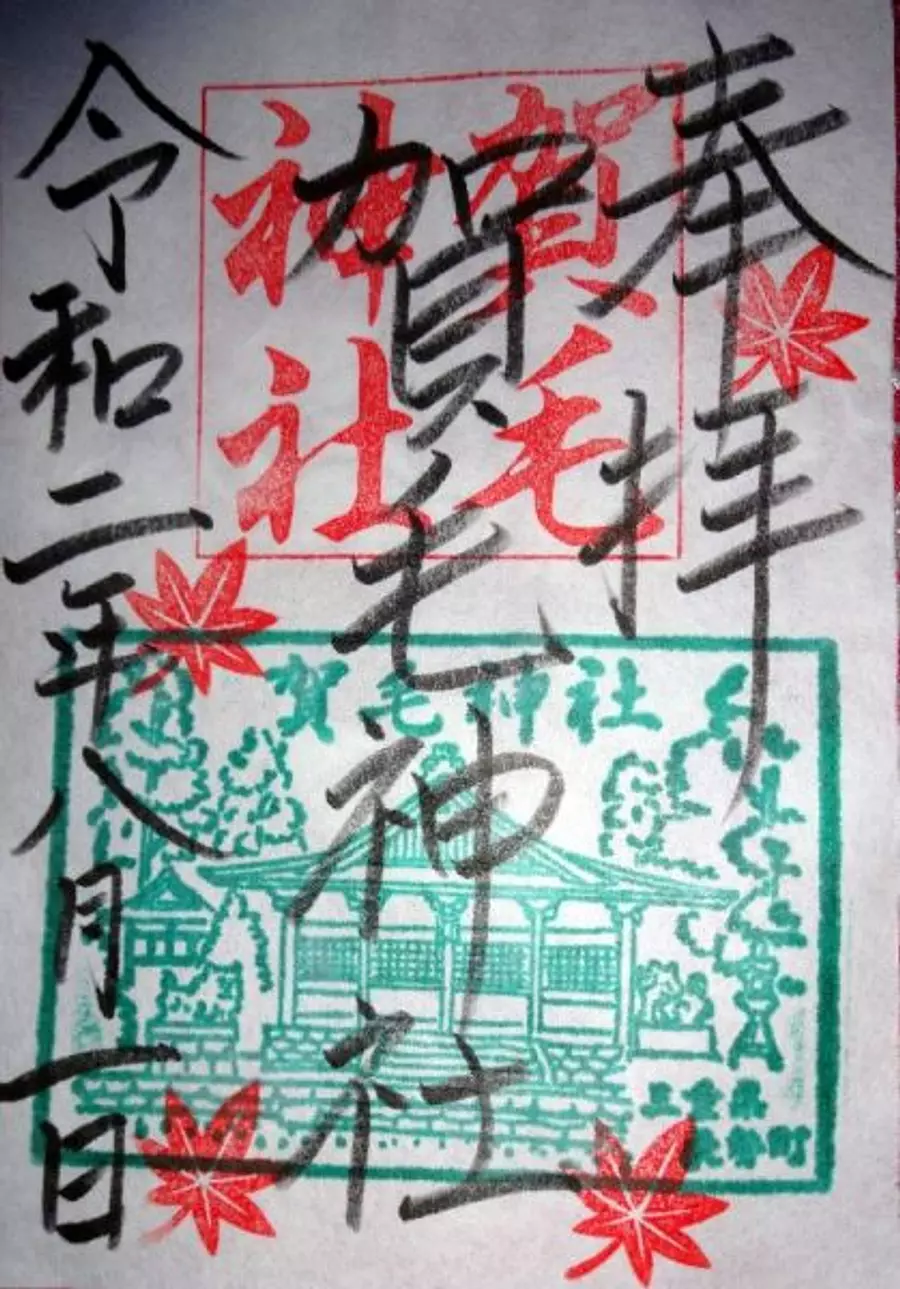

いなべ市北勢町にある賀毛神社は、『延喜式内員弁十座』の一つに数えられる歴史ある神社です。創建年代は不詳とされていますが、延喜年代(901~922年)と推定されます。秋には大変美しい大銀杏の黄葉と紅葉が見られます。

また、銀杏と紅葉の名所である賀毛神社の御朱印は、鮮やかな赤の紅葉の朱印もあります。

関連情報

御朱印:宮司宅(神社の北側)にお越しいただくか、事前に電話をお願いします。(0594-72-3443)

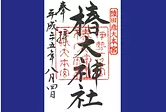

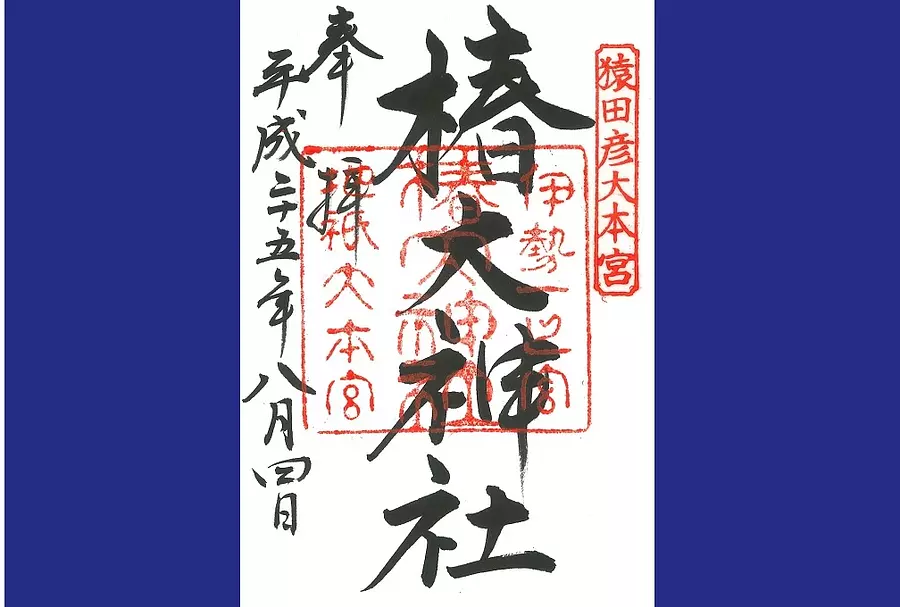

椿大神社 (鈴鹿市)

開運みちびきの神様として知られる猿田彦大神を祀り、全国から参拝者が訪れます。木々に囲まれた厳かな境内には松下電器の創業者・松下幸之助翁寄進の茶室「鈴松庵」があり、流派を問わず広く一般にも開放しています。

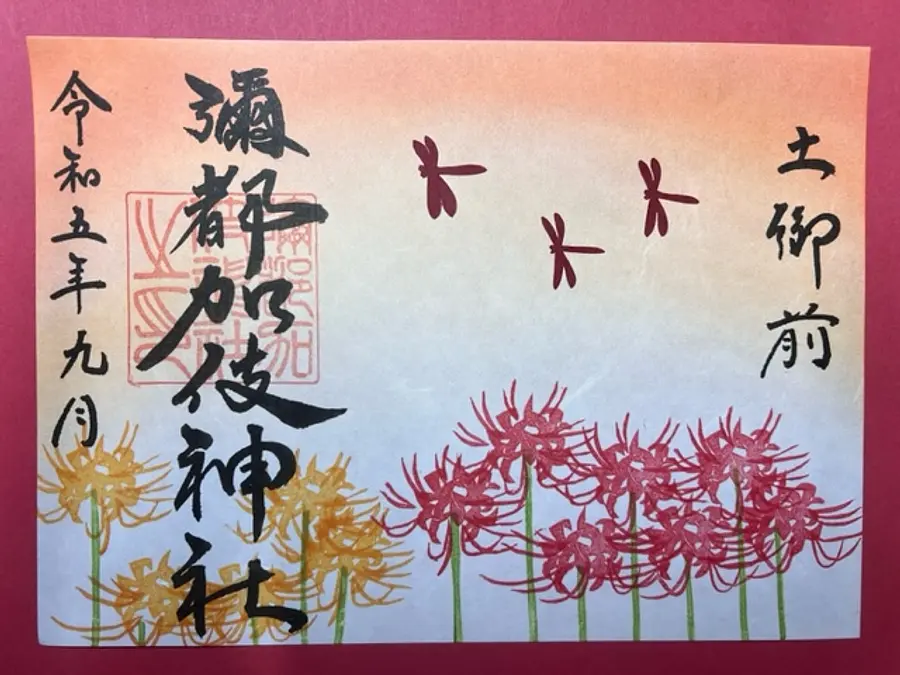

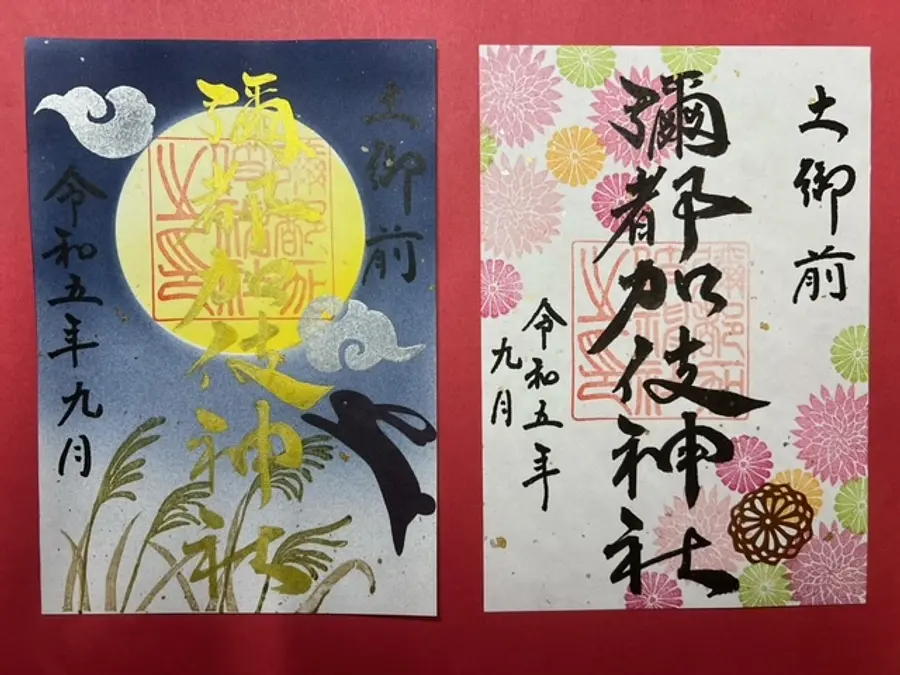

彌都加伎神社 (鈴鹿市)

彌都加伎神社(みずがきじんじゃ)は三重県鈴鹿市玉垣の総社で、1300年の歴史がある延喜式内社です。遠い昔よりこの地で「土」に携わって生活をしていた人や、土地の有力者の人等が、土を司る神を祀っていたことが起源とされています。

花手水や御朱印が人気を集めており、どちらも季節ごとに色合いや内容が変化します。

また、境内各所には和傘が展示されており、花手水と和傘で参拝者に癒やしと和らぎを届けています。

関連情報

授与時間:9時半~16時半まで

※時期によって異なるため、詳しくは彌都加伎神社のInstagram、Facebook、Twitterにてご確認下さい。

都波岐奈加等神社 (鈴鹿市)

都波岐奈加等神社(つばきなかとじんじゃ)は都波岐神社と奈加等神社が合併した神社で、御祭神にはみちひらきの神「猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)」と天椹野命(あめのくぬのみこと)、中筒之男命(なかづつのおのみこと)をお祀りします。

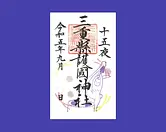

2021年からは境内の手水舎を花で彩る「花手水」を始め、月替りで花の内容や色合いが変化し、御神体の獅子頭と季節の花で彩られた「季節の御朱印」も月替りで頒布しています。

平安時代に弘法大師が奉納したと伝えられる獅子頭2体を本殿に御神体としてお祀りし、古くより中戸流獅子舞が伝わる神社です。

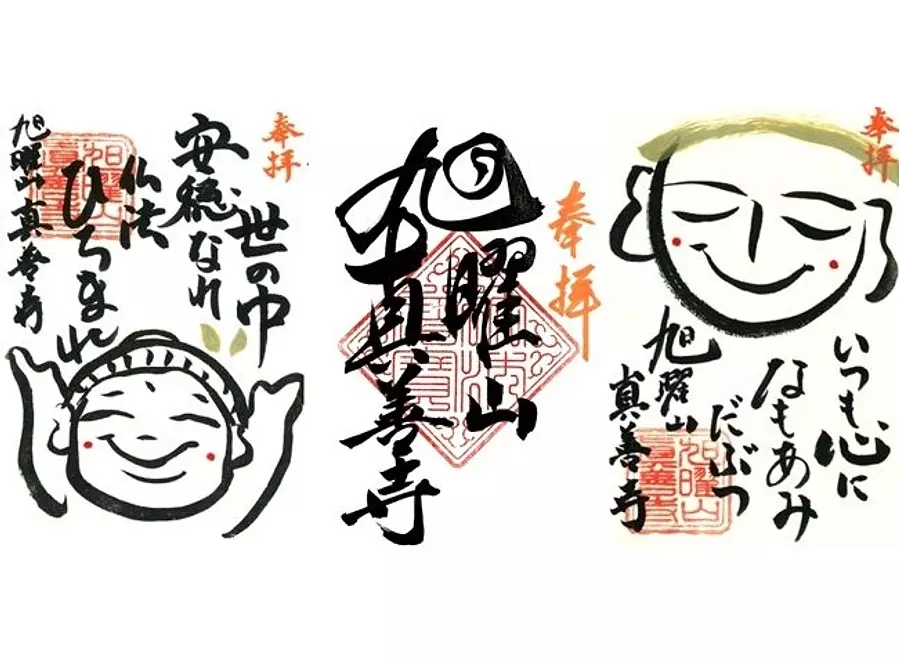

旭曜山 真善寺 (亀山市)

真善寺では、「皆様の生活に寄り添う寺院」をモットーに開かれた風通しの良い寺院作りを目指しております。家族の形態やライフスタイルが多様化した時代であっても阿弥陀仏や故人に手を合わせ、仏教の教えにすがりたいという気持ちは今も昔もそれほど変わっていません。真善寺にご参拝いただき、御朱印を希望される方も大変多くいらっしゃいます。残念ながら、当宗派には御朱印という考え方がございません、そのため丁寧にお断りした上で、今迄御朱印対応はしておりませんでした。しかしながら、みなさまと常に寄り添うお寺でありたい、檀信徒でも檀信徒以外でもお寺を通じて穏やかになっていただきたいというお気持ちを第一に考え、真善寺の参拝記念としてご希望者に御朱印をお書き致します。

親鸞聖人の教えはそのままに現代の生活に即した自由なお寺として、皆様のお参りを心よりお待ち申し上げております。

関連情報

御朱印:13時 ~ 16時

※詳しくはオフィシャルサイトでご確認ください。

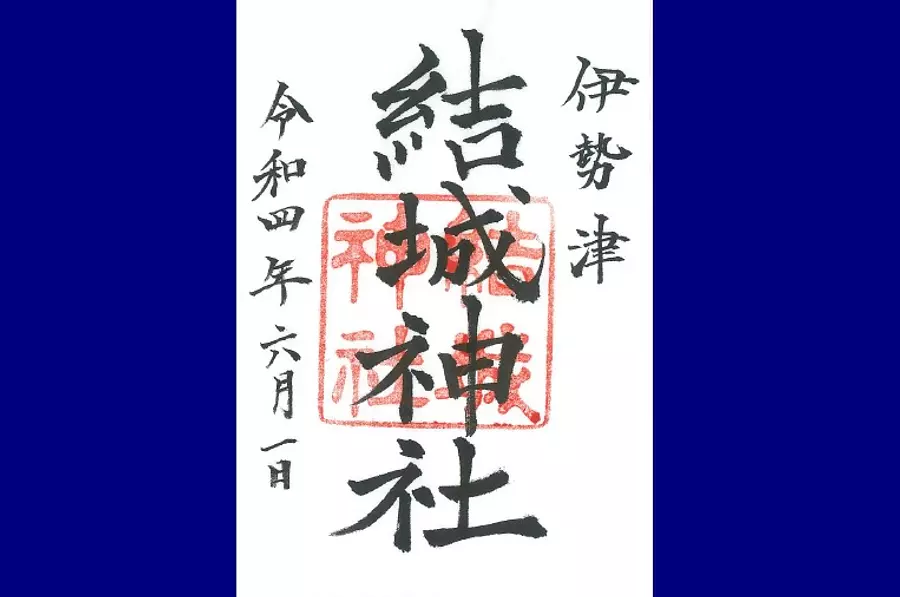

結城神社 (津市)

結城神社は後醍醐天皇を奉じて「建武新政」の樹立に貢献した結城宗広公をお祀りしています。ここは古くから結城の森と伝えられ、結城塚や結城明神とよばれてあがめられています。結城宗広公の立派な墓碑があり、300本の華麗なしだれ梅でも有名です。

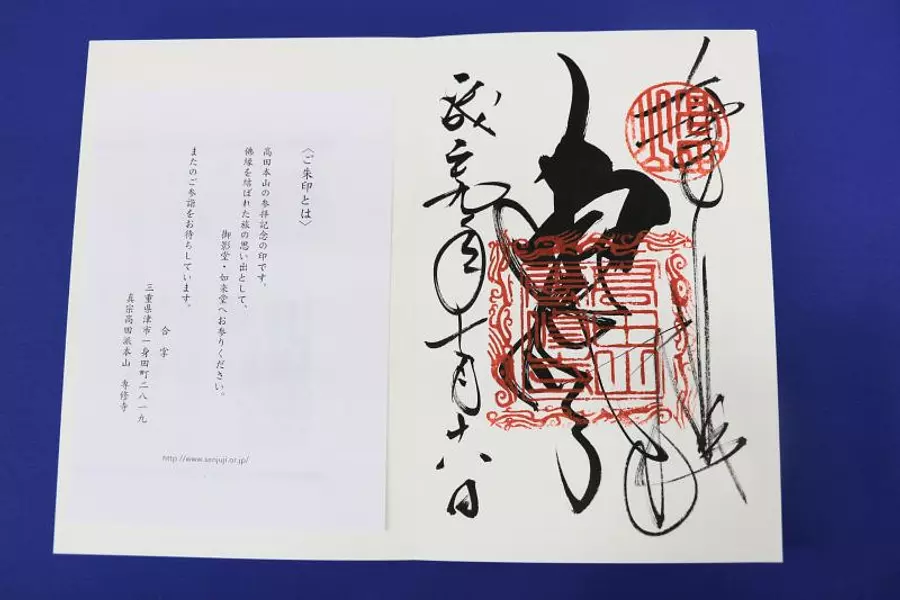

高田本山専修寺 (津市)

高田本山という愛称で親しまれる当山は、親鸞聖人(しんらんしょうにん)の開かれた真宗の本山がおかれています。

2017年に国宝指定を受けた、国宝木造建造物で5番目の大きさを誇る御影堂と、本堂で彫刻が素晴らしい如来堂の他、東京ドーム2個分の境内に11棟の国指定重要文化財が建ち並びます。その他の国宝・重文などは宝物館にあります。また、夏には多数の蓮の花が咲き誇ります。

関連情報

閉堂時間:15時30分

※15時頃までにお越しください。

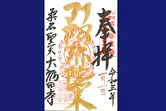

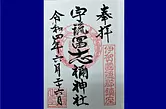

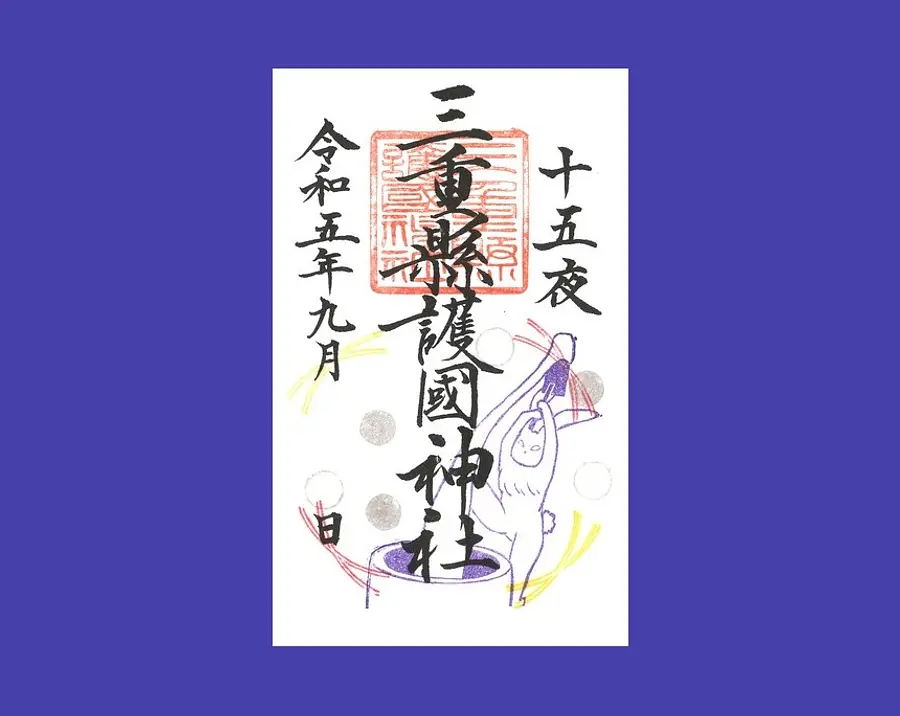

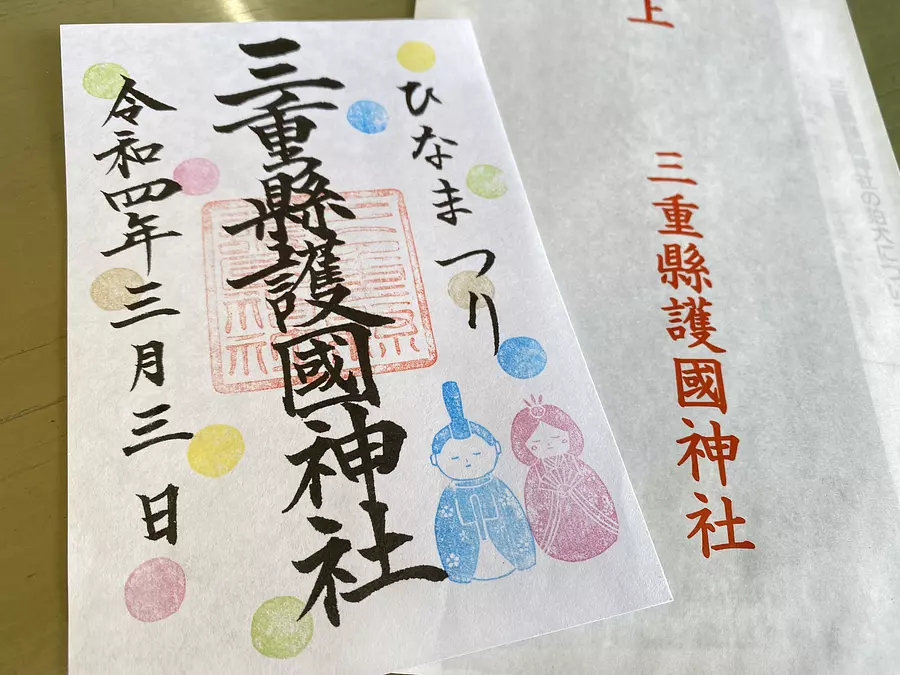

三重県護国神社 (津市)

JR・近鉄津駅の西口からほど近くにある神社。

禁門の変・戊辰戦争から第二次世界大戦までの三重県関係の戦歿者6万3百余柱が祀られています。所蔵されている「刀 銘(表)濃州御勝山住藤原永貞 (裏)萬延元年庚申八月吉日...」は県の有形文化財に指定されています。

関連情報

社務所:9時~16時

御朱印初穂料:300円

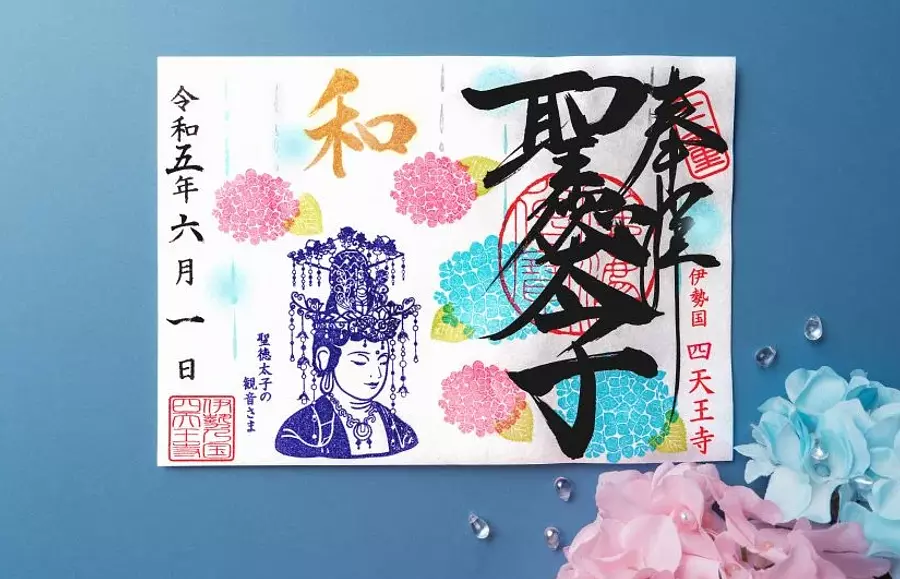

塔世山 四天王寺 (津市)

津市でもっとも古いお寺であり、聖徳太子建立と伝えられていますが戦災で堂宇の大半を焼失しました。薬師如来座像は国の重要文化財に指定されています。

月替わりの聖徳太子1400年限定御朱印や、伊勢の津七福神などの御朱印を頒布しています。6月は紫陽花の御朱印も授与されます。

関連情報

受付時間:9時~16時

頒布場所:本堂横の納経所

御朱印帳に直接お書き入れ致します。

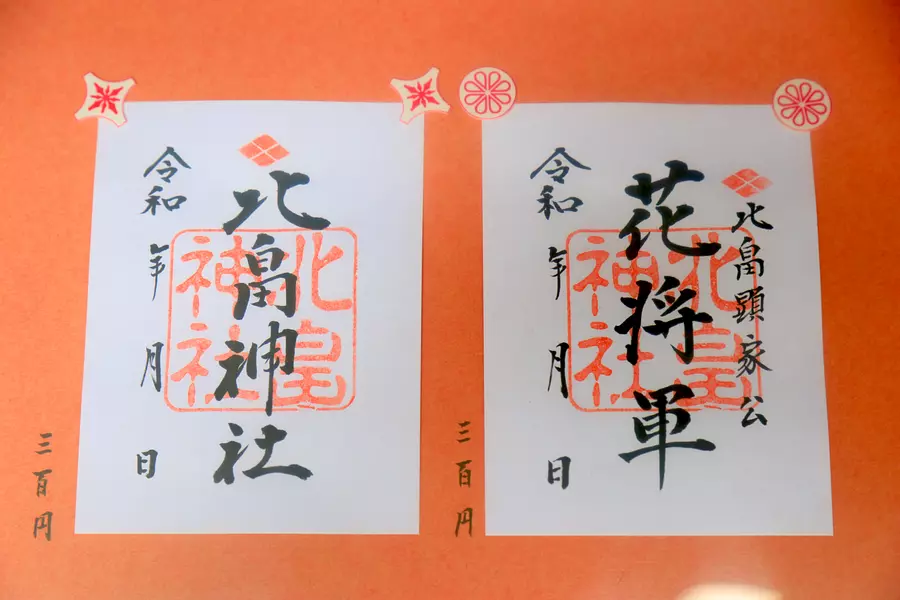

北畠神社 (津市)

奥一志の多気御所として栄華を誇った伊勢国司の祖を祀ります。

境内にある北畠氏館跡庭園の景色が素晴らしいです。

関連情報

社務所:8時半~17時

御朱印初穂料:300円

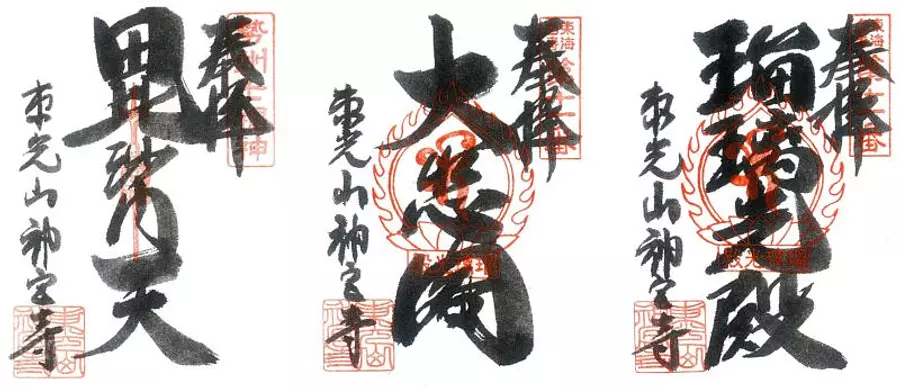

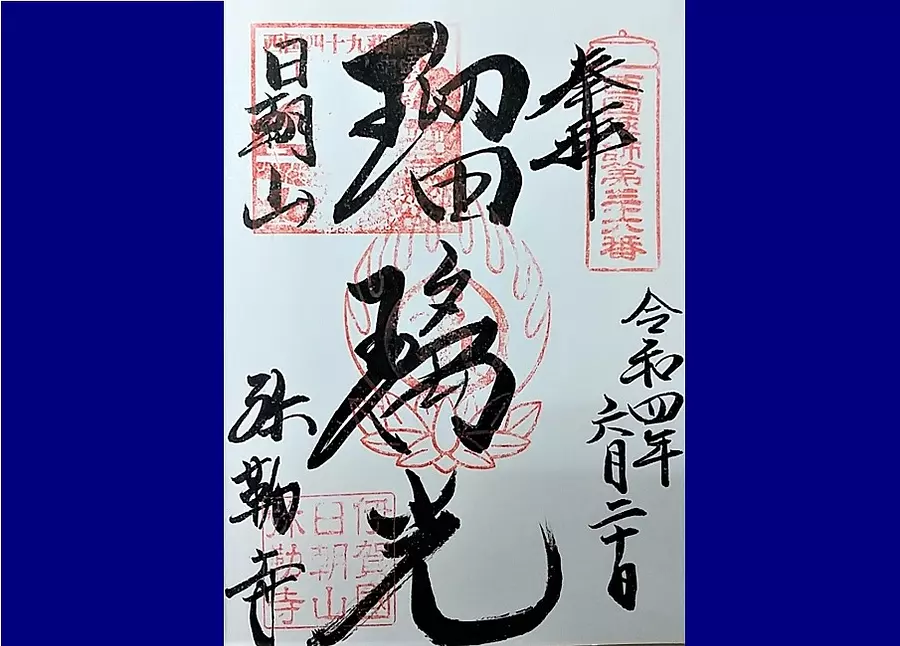

東光山 神宮寺 (松阪市)

奈良時代 天平二年(730)開創。慈覚大師の一刀三礼彫刻の本尊薬師瑠璃光如来は織田信長も平伏したと伝えられ、鎮守には鎌倉時代の毘沙門天を祀っています。

江戸時代に現在の森本城跡に移築後、大正六年(1917)に再建され、本堂内部大間の天井は156枚の絵をはめ込んだ珍しい絵天井の造りになっています。境内には樹齢400年と云われるご神木の梛(ナギ)の木やぼけ封じの白寿観音、水子子育地蔵、正一位稲荷等が祀られています。

関連情報

御朱印初穂料:300円

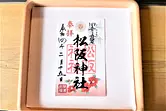

松阪神社 (松阪市)

松坂城跡周辺の四五百森(よいほのもり)にある神社。

境内にある長寿樟は樹齢900年ともいわれ、根元には国学者・本居宣長の歌碑もあります。季節限定の御朱印もあります。(書置き)

関連情報

授与時間:8時半~17時

御朱印初穂料:300円

本居宣長ノ宮 (松阪市)

学徳達成の神として崇敬されている国学者・本居宣長を祀る神社。

境内の石の駅鈴や七種鈴をあしらった石灯篭から、宣長が鈴の音を愛したことが偲ばれます。宣長さんの詠が書かれた御朱印を目当てに、全国から参拝者も訪れます。

関連情報

授与時間:9時~16時

御朱印初穂料:300円

八雲神社 (松阪市)

八雲神社は、天照大神の弟神である須佐之男命をご祭神として祀る神社。地元では古くから勇壮な神輿が練り歩く祇園祭の神社として名高く、現在の松阪祇園まつりは、八雲神社(日野町)、松阪神社(殿町)、御厨神社(本町)の三社からお神輿が出され市の中心部を練り歩きます。

関連情報

授与時間:9時半~16時半

御朱印初穂料:300円

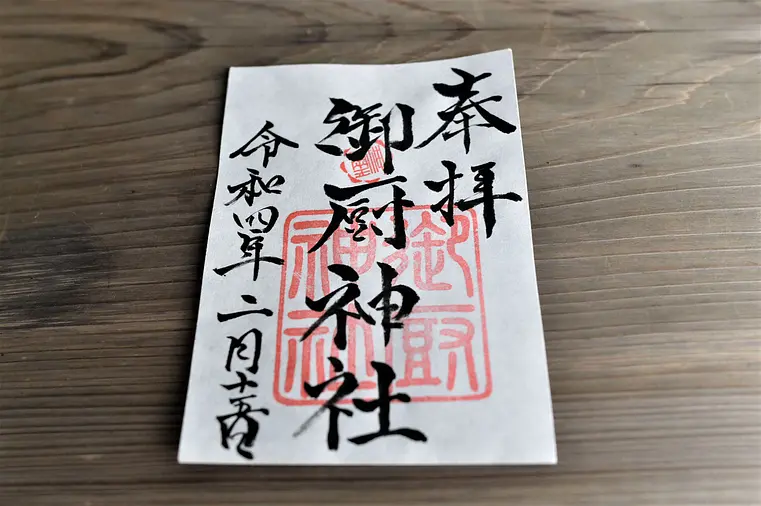

御厨神社 (松阪市)

災難除けに御利益があります。

御厨とは、御(神の)厨(台所)を意味し、米や麦、魚などの食材をここに集めて、伊勢神宮に奉納されていたそうです。そのため、食材の神様としても参拝される方もいます。

関連情報

授与時間:常駐ではないため事前にお電話ください。(御厨神社 0598-21-4483)

御朱印初穂料:300円

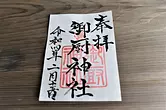

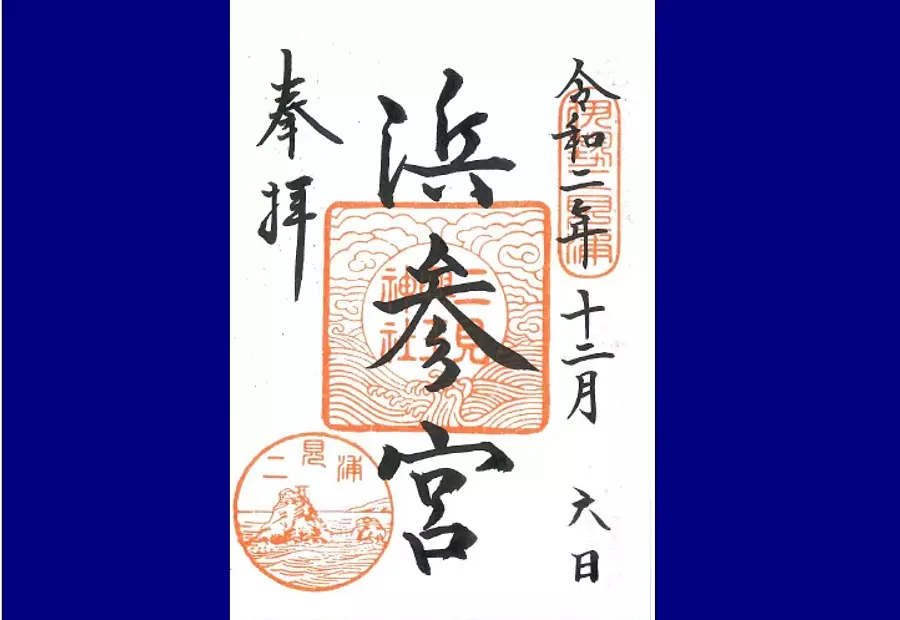

二見興玉神社 (伊勢市)

御祭神に猿田彦大神(さるたひこのおおかみ)を祀り、縁結び・夫婦円満・交通安全などにご利益のある神社。

正面に見える夫婦岩は、沖合約700m先に鎮まる猿田彦大神縁りの霊石「興玉神石」と、日の大神を遙拝するための鳥居とみなされています。古くより神宮参拝の前に二見浦の海水で心身を清める禊をする「浜参宮」という習わしがあり、現在でもまず神社に参拝し、お祓いを受けてから神宮へ向かう参拝者も多いです。

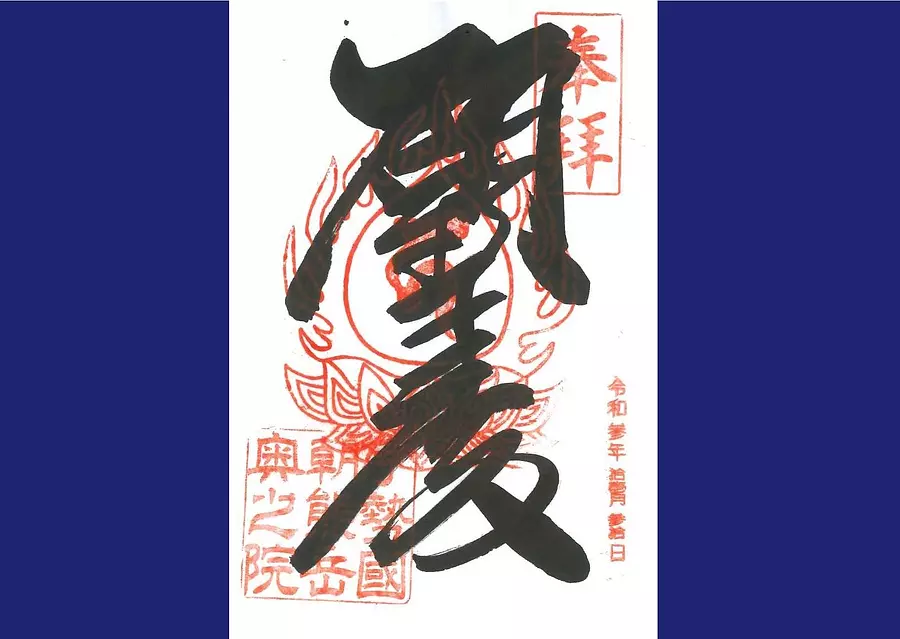

金剛證寺 (伊勢市)

朝熊山の山頂にある空海ゆかりの古刹で、伊勢神宮の鬼門を守る寺としても有名です。金剛證寺の創建は欽明時代の御代(6世紀後半)、暁台上人によって開かれたと伝えられています。

関連情報

本堂内右手受付:9時~15時45分

朱印料:300円

太江寺 (伊勢市)

聖武天皇の御代(701~751年)、僧・行基が創建した花の名所でも知られる古刹。山門の額は、弘法大師の真筆であると伝えられ、本尊の千手観音は鎌倉初期作で国の重要文化財に指定され、長寿・海上安全・進学などに霊験あらたかとされています。 あじさいや藤の名所でもあります。

関連情報

寺務所:9時~17時

御朱印:300円

※不在時は書置きあり(手書きを希望の場合は事前に電話0596-42-1952にてお問合せください。)

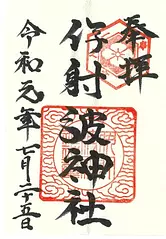

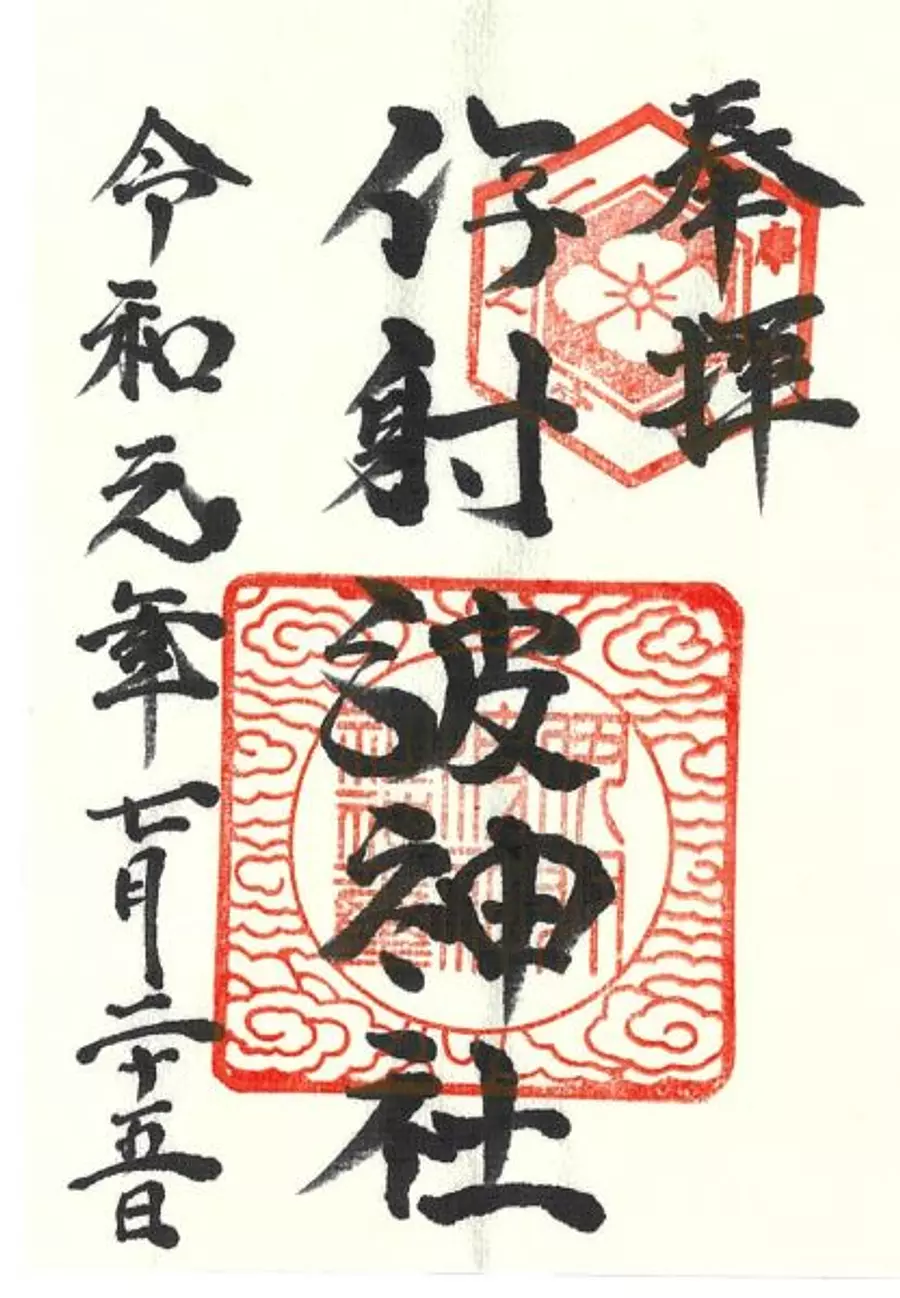

伊射波神社 (鳥羽市)

鳥羽三女神のひとつ。

良縁をもたらすとされる志摩の国の一の宮。

安楽島町の岬に鎮まります。

参道入り口の鳥居は海に向かって立っており、かつて船でお参りした名残を伝えます。

関連情報

御朱印:事前に電話確認をお願いいたします。

(0599-25-4354 宮司宅)

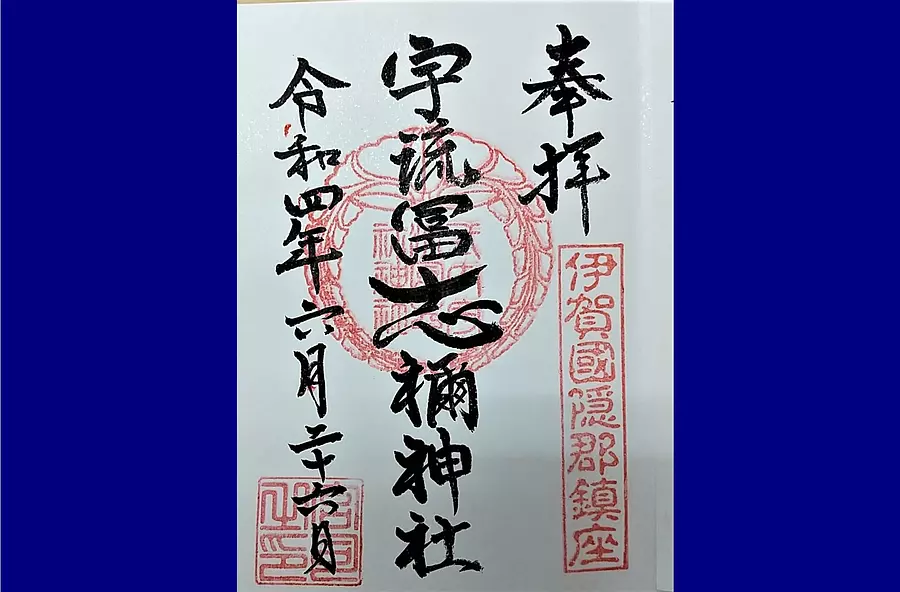

宇流冨志禰神社 (名張市)

祭神は天児屋根命、式甕槌命、火之迦具士命など多数。建物は本殿・拝殿・参籠舎・社務所・御輿庫・儀式殿など。式内社で創建は八世紀以前といわれています。毎年10月最終の(土)・(日)は秋祭りが開催されます。御輿が町を練り歩き境内では獅子神楽が奉納され、たくさんの屋台が出て大勢の人で賑わいます。

宵宮夜8時過ぎ松明を先頭に裃姿で「ネンドネンドイワーイ」と囃しながり神社に向かって歩く提灯行列に出会うかも。また当神社の一つの鳥居は市指定文化財で三の鳥居まであります。藤堂家から寄贈された能・狂言面は45面、県の文化財に指定されています。また、こちらでは御朱印を頂くことができます。

関連情報

御朱印:300円

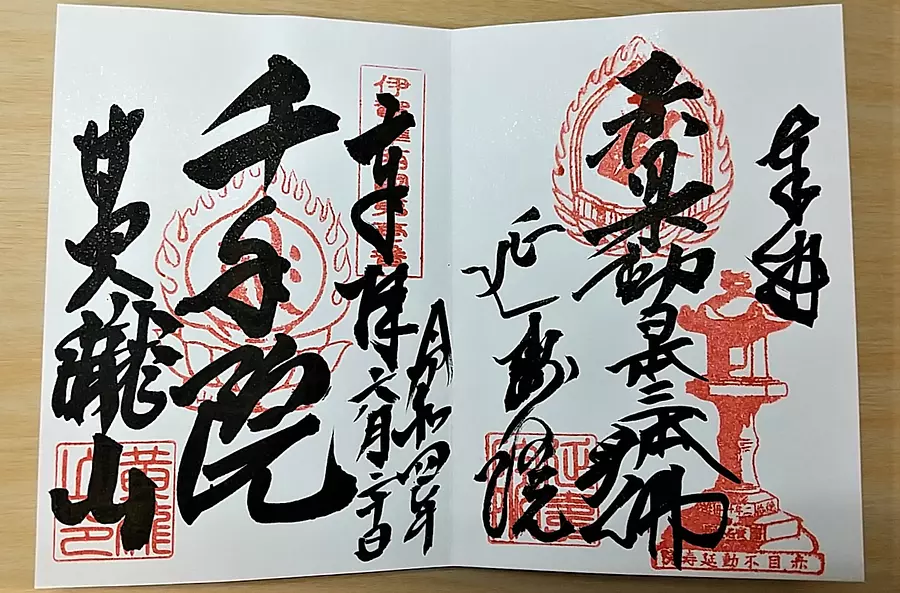

延寿院 (名張市)

黄龍山 延寿院(現在は天台宗に属す)は今から1300余年前、神変菩薩役の行者小角が開いたものと伝えられます。往昔、役の行者が滝にうたれて秘法を修していたとき、不動明王が赤い目の牛に乗って出現せられたといわれ、後にその不動明王を祀り赤目不動尊として行者の守り本尊とし、堂宇を建立し今日に至ったものと伝えられています。しかし史実としては、今を去る900年前の承保年間、河内の人金剛仏子正縁が夢の中で三所権現のお告げにより、なばりの南方黄滝に生身の不動明王をみ、後築智坊延増が赤目山中に千日籠居し、黄龍山聖王龍寺(又は青黄色龍寺)と号して南都東大寺の下寺として八坊を建立したと分献に記されています。

本尊の拝観は要予約。御朱印がいただけます。

関連情報

御朱印(2種類):1種類300円

本尊拝観料(要予約)1,000円

(御縁記・法楽・記念品)

弥勒寺 (名張市)

仏像の宝庫で、藤原時代のすばらしい仏像が拝観できます。

また、本堂裏山の秋葉山には4月中旬に「ミヤマツツジ」が咲き名張市内が一望できる名所であり、6月中旬~7月中旬には約1000本の「あじさい」が見事です。

国宝の目前で写経、並びにツーショット撮影ができます。国宝の目前で写経、並びにツーショット撮影ができ、御朱印もいただくことができます。

関連情報

拝観志納金:500円

御朱印:300円

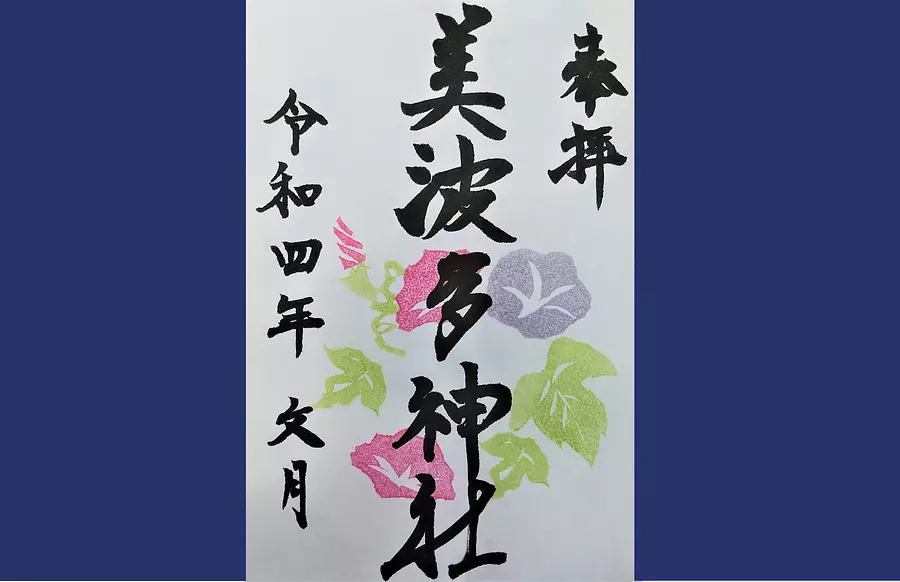

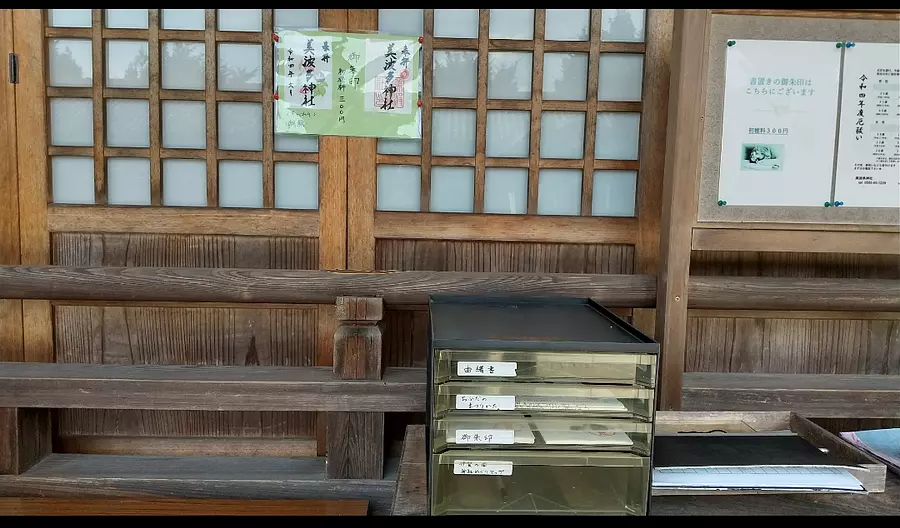

美波多神社 (名張市)

美波多神社では、月替わりの御朱印と通常の御朱印があります。

美波多神社は女性の宮司さんなので月替わりの御朱印は、やさしいタッチの花が描かれています。不在時には御朱印の書置きがあります。

関連情報

御朱印初穂料:300円

※不在の折には引き出しに書置きあり。

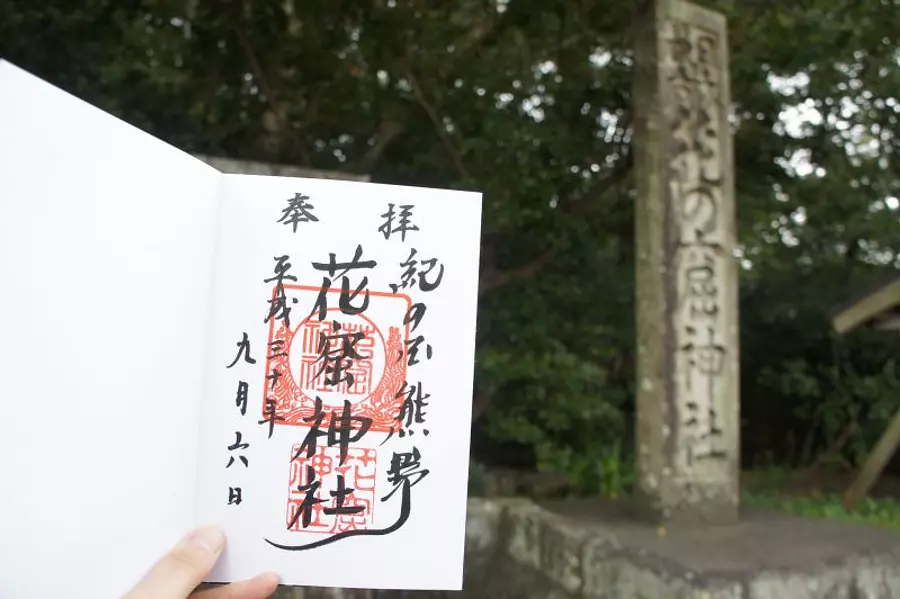

花の窟神社 (熊野市)

花の窟は720年(奈良時代)に記された日本最初の歴史書である『日本書紀』の神代第一で「国産みの舞台」として登場しています。この地は熊野三山信仰に先立つ古代からの聖地「窟の熊野」として重要な意味を持っており、まさに日本人のルーツといえる場所です。歴史書には花の窟から御神宝を本宮大社へ移したことが書かれています。日本書紀に記されている事柄そのままに、今も毎年2月2日と10月2日には、例大祭が行われ、多くの方が参拝に訪れます。

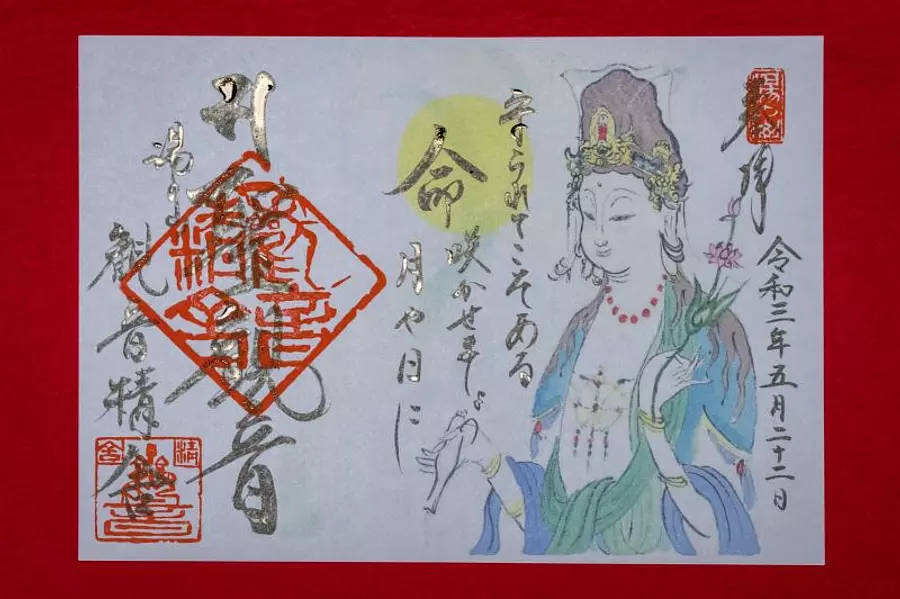

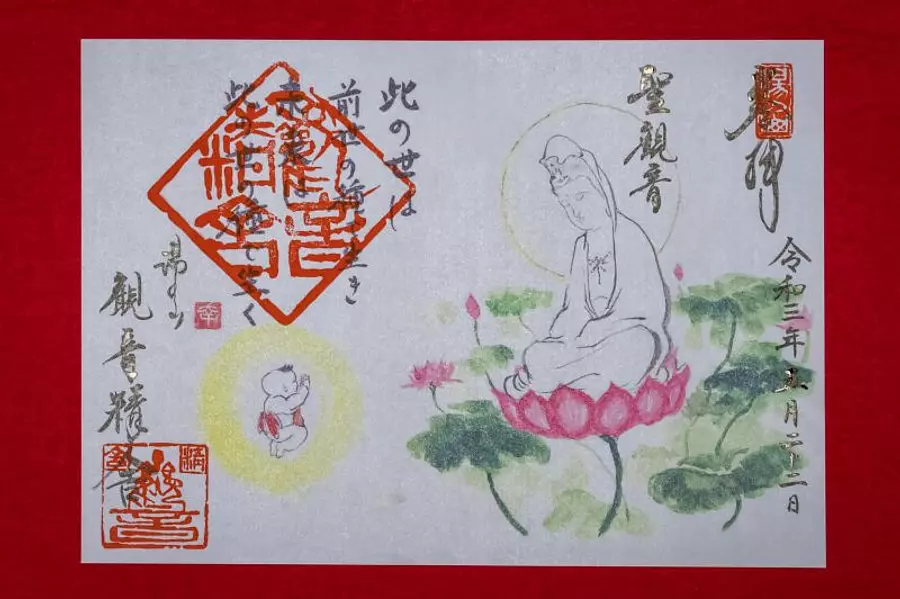

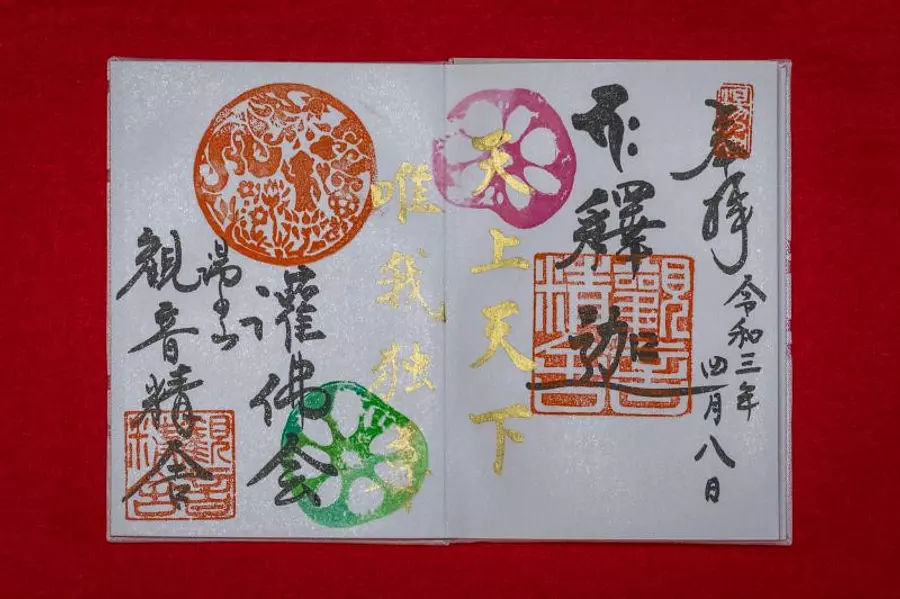

湯の山観音精舎 (菰野町)

「学ぶ」「知る」場所としての意味合いの強い「精舎」として現住職の中西幸照師が2014年に真言宗寺院として開山しました。御住職が自身でデザインした御朱印や文字のみの御朱印、限定の御朱印などがあります。

関連情報

事前に電話でご確認の上お越しください。

059-392-2922

御朱印(文字):300円

仏画(書置き):600円

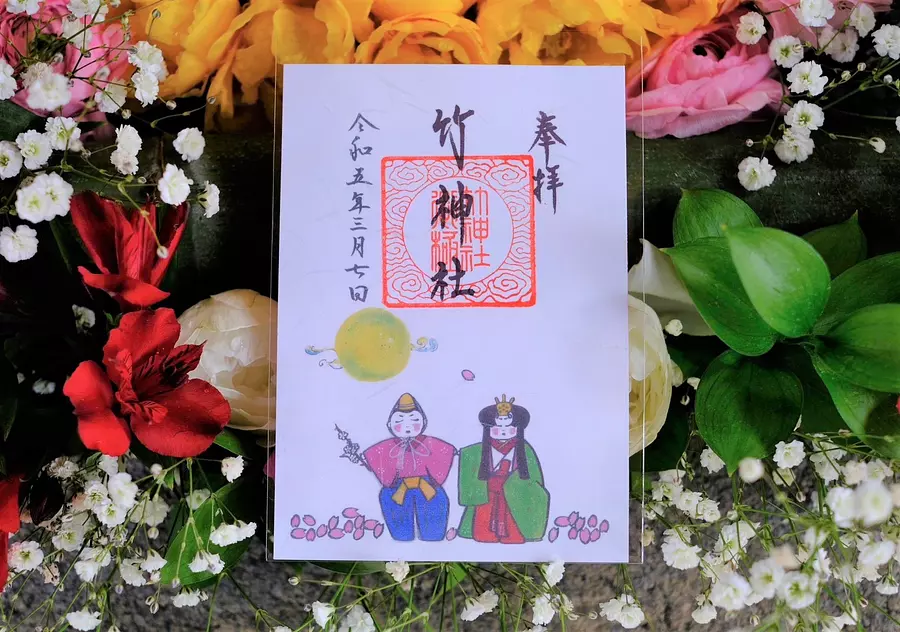

竹神社 (多気郡明和町)

明治44年(1911)、旧斎宮村にあった25社の神を合祀して誕生した神社。元は竹川の古里にありましたが、明治時代に野々宮が祀られていた現在の場所に移動。周辺からは平安時代の大規模な塀列や掘立柱建物の跡が発掘されたため、斎王の御殿があった場所ではないかといわれています。満月限定御朱印の頒布も!

関連情報

社務所:土・日曜日に限り開所(10時~19時)

御朱印初穂料:300円

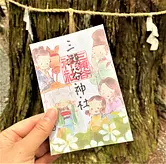

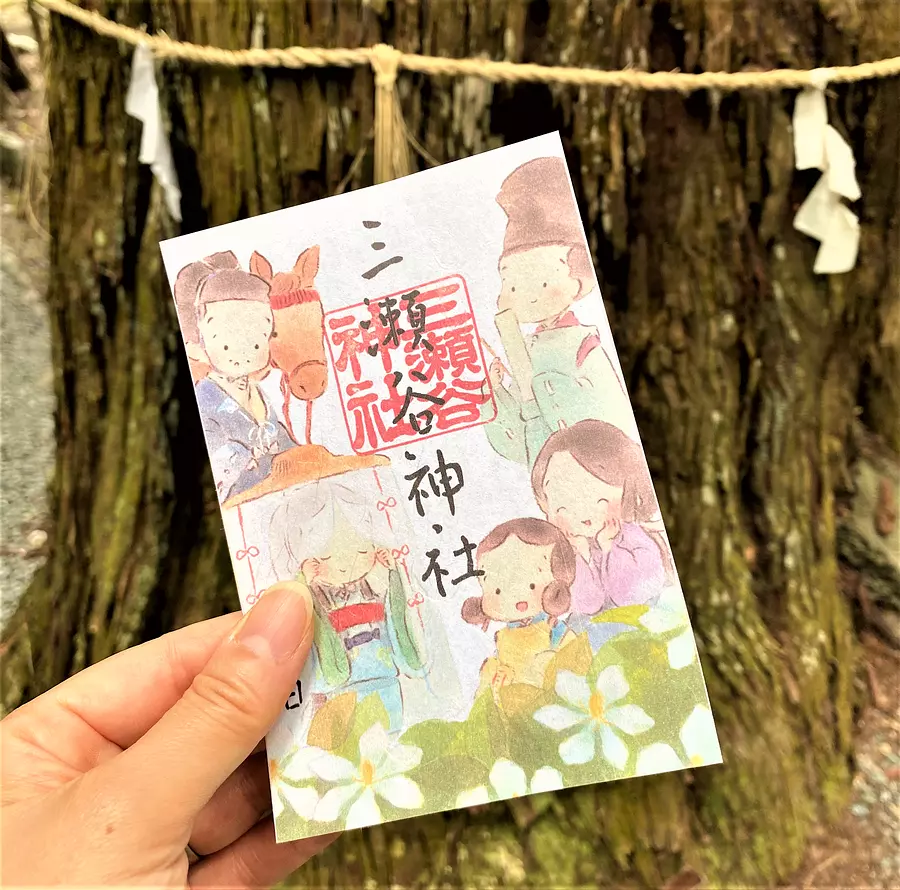

三瀬谷神社 (多気郡大台町)

三瀬谷神社の創始は資料や口承も乏しく定かではありませんがそれによると、倭姫命が天照大神のご鎮座地を探して宮川沿いに遡ってこられました。その時に現在の三瀬の渡し跡で御輿を止められ、その場所に神社が建立されました。

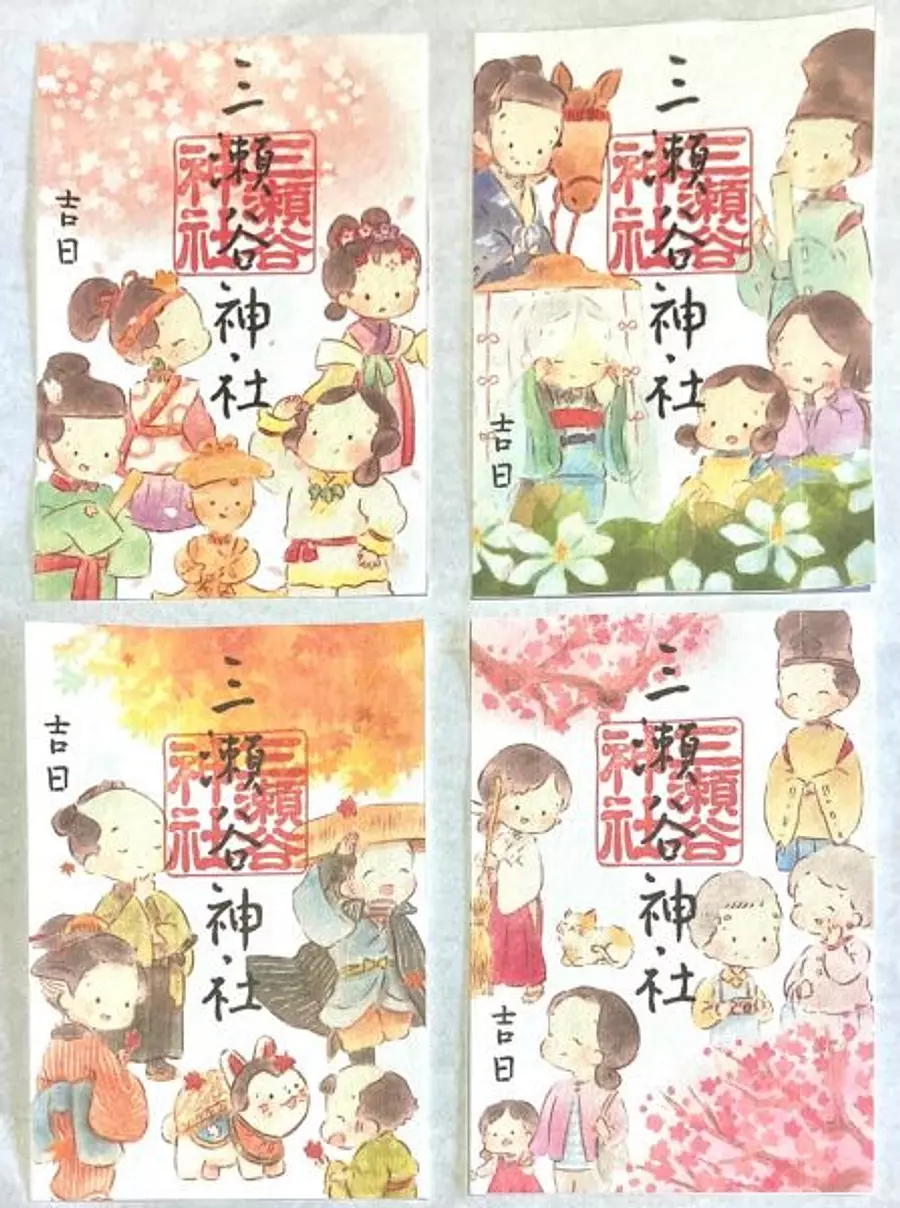

令和4年5月、イラストレーター「すずなごん」氏によるオリジナルデザインの御朱印が新登場。書き置きとして、宮司さんが不在でも受け取ることができます。

三瀬谷神社に生育している四季それぞれの植物(桜、クチナシ、紅葉、梅)をモチーフにデザイン。4種類ありますが期間限定ではありませんので、いつお参りされてもお受けになれます。

関連情報

社務所:書置

御朱印初穂料:300円

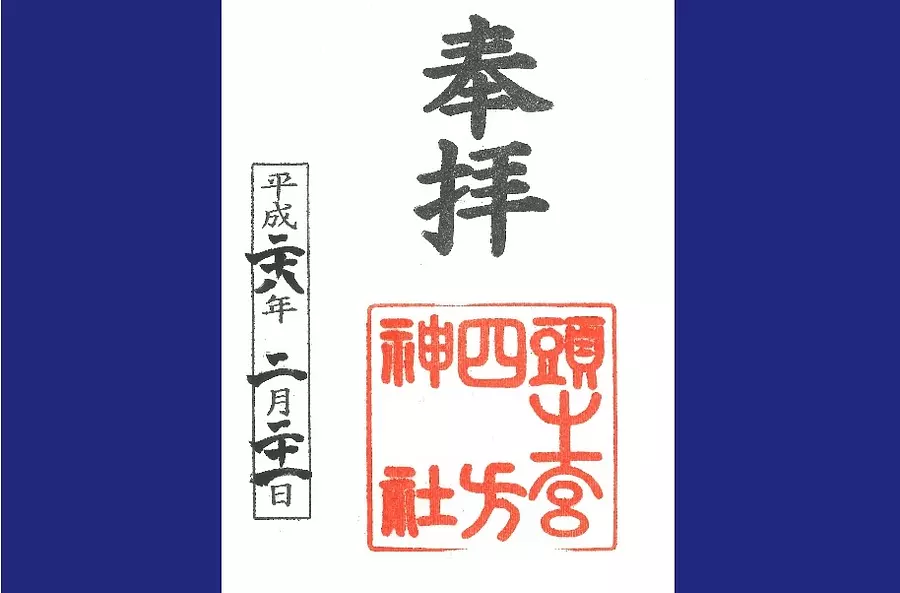

頭之宮四方神社 (度会郡大紀町)

「あたまの宮さん」と親しく呼ばれる頭之宮四方神社は、建久2年(1191年)平安末期の創建と伝えられ、御祭神の第50代桓武天皇の後裔(子孫)唐橋中将光盛卿の髑髏をお祀りしている事から、「頭の守護神」「知恵の大神」として各地より崇敬を集めています。その名の通り、特に首より上部に関するお祈りをすると、神様の御神助が戴けると言い伝えられています。また、社名の「四方」は東西南北の四つの方角を表し、四方八方に至るまで御神徳が広がる事を意味し、災い除け、災難除けの神様としても信仰されています。

関連情報

授与所:8時半~17時

御朱印初穂料:300円