本居宣長記念館が、2017年3月にリニューアルオープン!わくわく感あふれる楽しい展示内容と、周辺おすすめスポットを紹介します。

掲載日:2017.03.15

2017年3月にリニューアルオープンしたばかりの「本居宣長記念館」。

江戸時代を生きた国学者で、医師でもありながら古事記の研究もしていた本居宣長。

そんな彼にまつわる資料がふんだんに展示されており、これまでに教科書でしか知ることがなかった方も、歴史好きの方も、見学すれば宣長の魅力を再発見できること間違いなしです。

老いも若きも楽しめる、わくわく感たっぷりの博物館と、周辺のオススメ観光スポットを紹介します。

2017年3月にリニューアルオープンした「本居宣長記念館」。

利便性もよく、伊勢自動車道の松阪インターチェンジから車でおよそ10分、JRと近鉄の松阪駅から徒歩15分のところにあります。

江戸時代を生きた国学者で、医師でもありながら古事記の研究もしていた本居宣長(もとおりのりなが)。

そんな彼にまつわる資料がふんだんに展示されており、これまでに教科書でしか知ることがなかった方も、歴史好きの方も、見学すれば宣長の魅力を再発見できること間違いなしです。

老いも若きも楽しめる、わくわく感たっぷりの博物館と、周辺のオススメ観光スポットを紹介します。

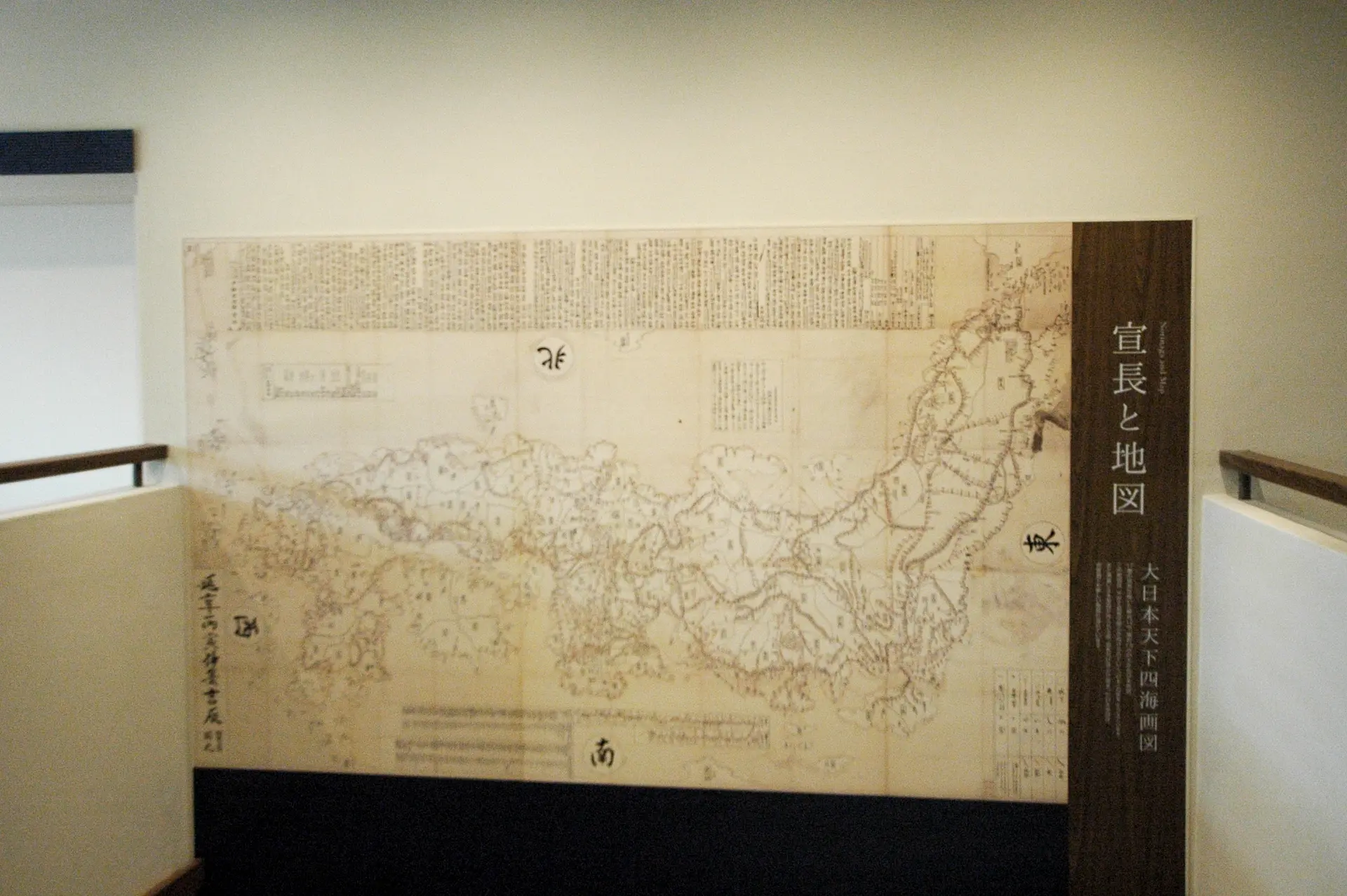

入館すると、まず出迎えてくれるのが足元に広がる大きな地図。松阪の町の全体がわかりやすく示されています。

松阪で生まれ、生涯を通して「学ぶこと」を愛した本居宣長。彼はいったいどんな人物だったのでしょう。

入り口から順に、丸、四角、三角のテーブルが設置されています。これらの形は宣長の特徴を示したものだそうです。

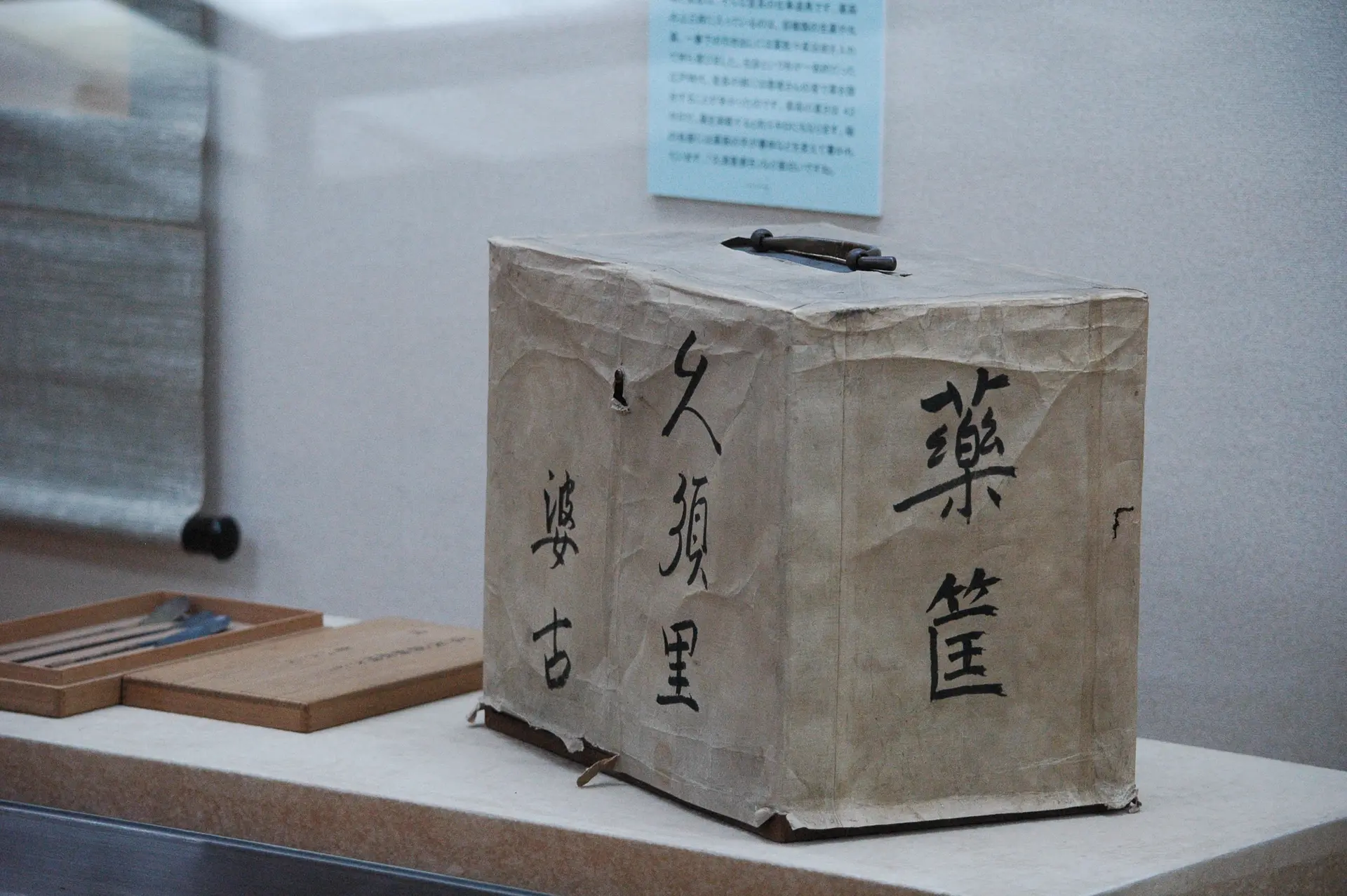

丸は鈴や山桜、和歌を愛した「遊」。四角は薬箱の形、医者として家族を支えた「働」。三角は古事記の研究をした国学者としての「学」を表しています。

目を引くデザインの各テーブルに設置されているのは、宣長にまつわるクイズ。このクイズに答えていくと、宣長の仕事だけでなく私生活や人柄についても知ることができます。

正確な測量技術が開発される前に、10代の若さで描いたというのだから驚きです。

宣長は、家にこもっている期間にこれらの地図を完成させたとのこと。家から出ない子どもの行く末を心配しなかったのかと気になるところですが、鷹揚で寛容な家族が見守る中、のびのびと自分らしく学びを重ねることができたのでしょうね。

宣長のどんなところが好きですかという質問に、「リズミカルでテンポがいいところ。彼は、いろいろなことを先送りにしなかった。今の時代でいうところのメールの返信なんかを忙しくてもまめに返す。忙しいから返事が遅れますということをきちんと伝える、というようなね。」と語っていました。

訪れる地元の来館者の方々が吉田館長に「先生、先生」と声をかけていたのが印象に残っています。その姿が人々の信頼と尊敬を集めた宣長と重なります。

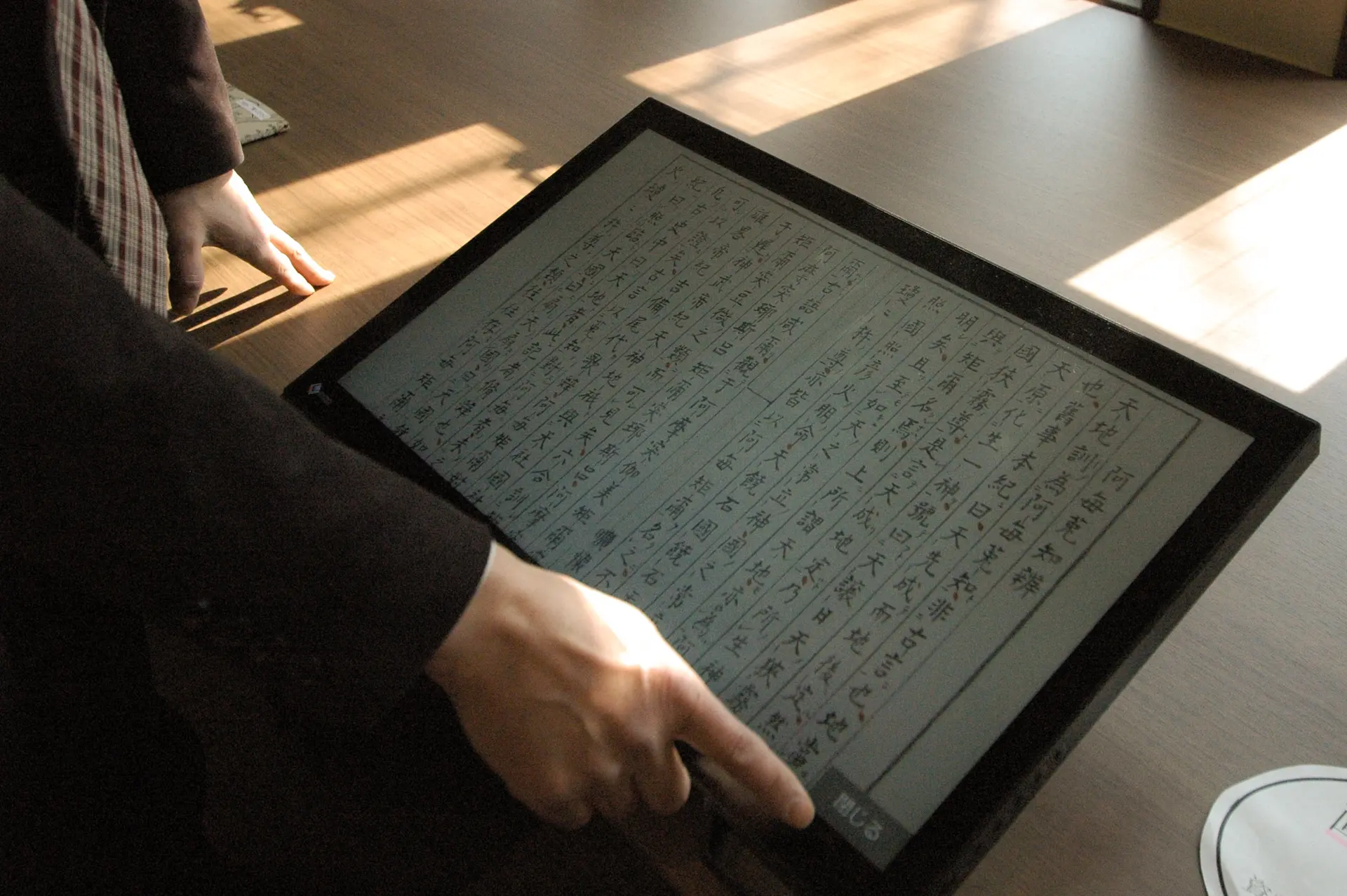

抜群の集中力と、時代を先取りするような尖った個性を持ち合わせた宣長がこの時代に生きていたら、こんな機器も駆使していっそう研究に精を出したことでしょう。

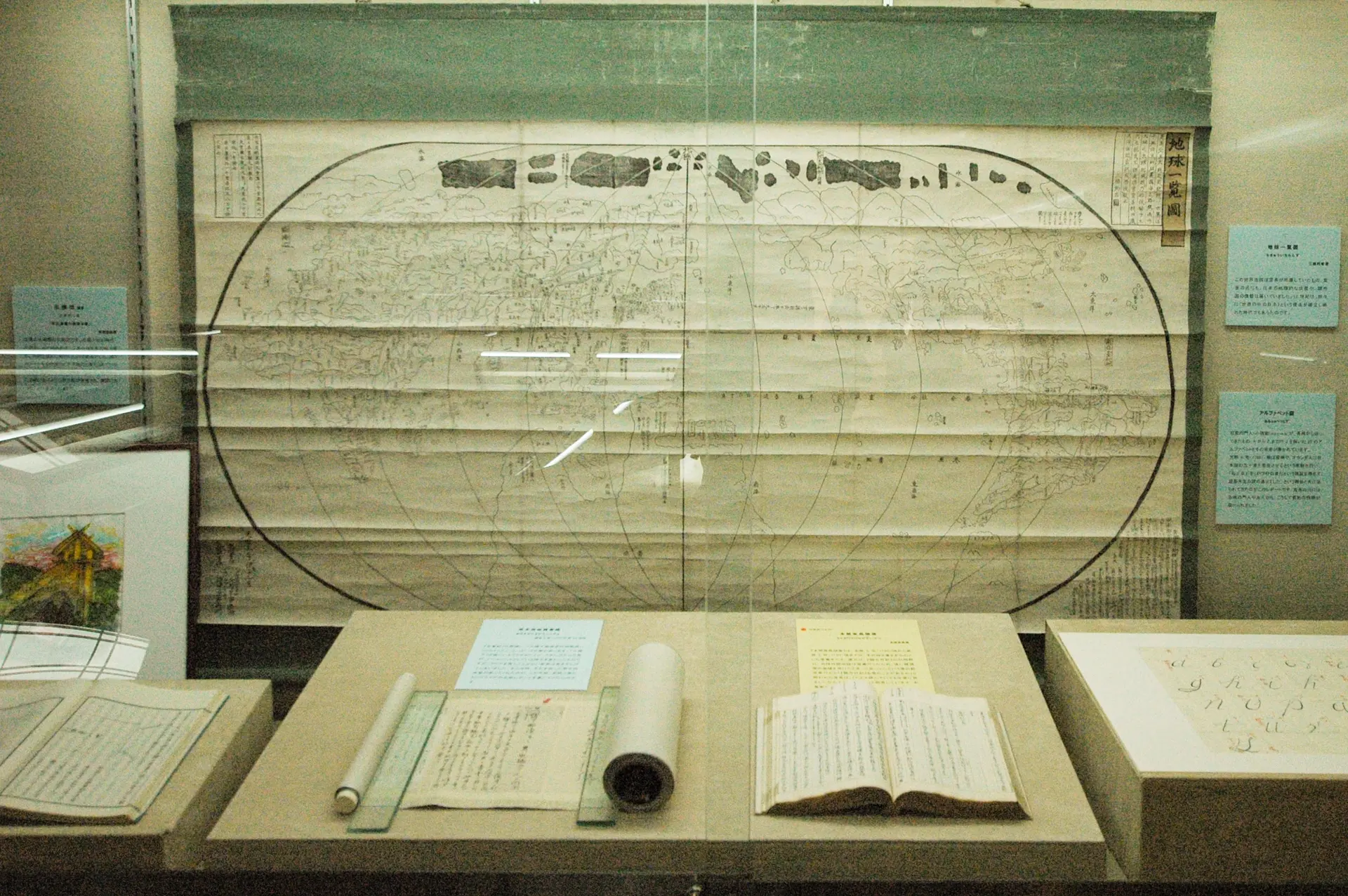

地図が好きだった宣長の遺した多くの資料には日本のあちらこちらの地名が記されています。

各地からの来館者が彼の活動を身近に感じることができそうです。

1700年代にして、グローバルな感覚の持ち主です!

「久須里婆古」と書いてあるのは「くすりばこ(薬箱)」の意味ですね。ユーモアもあったことが垣間見えます。

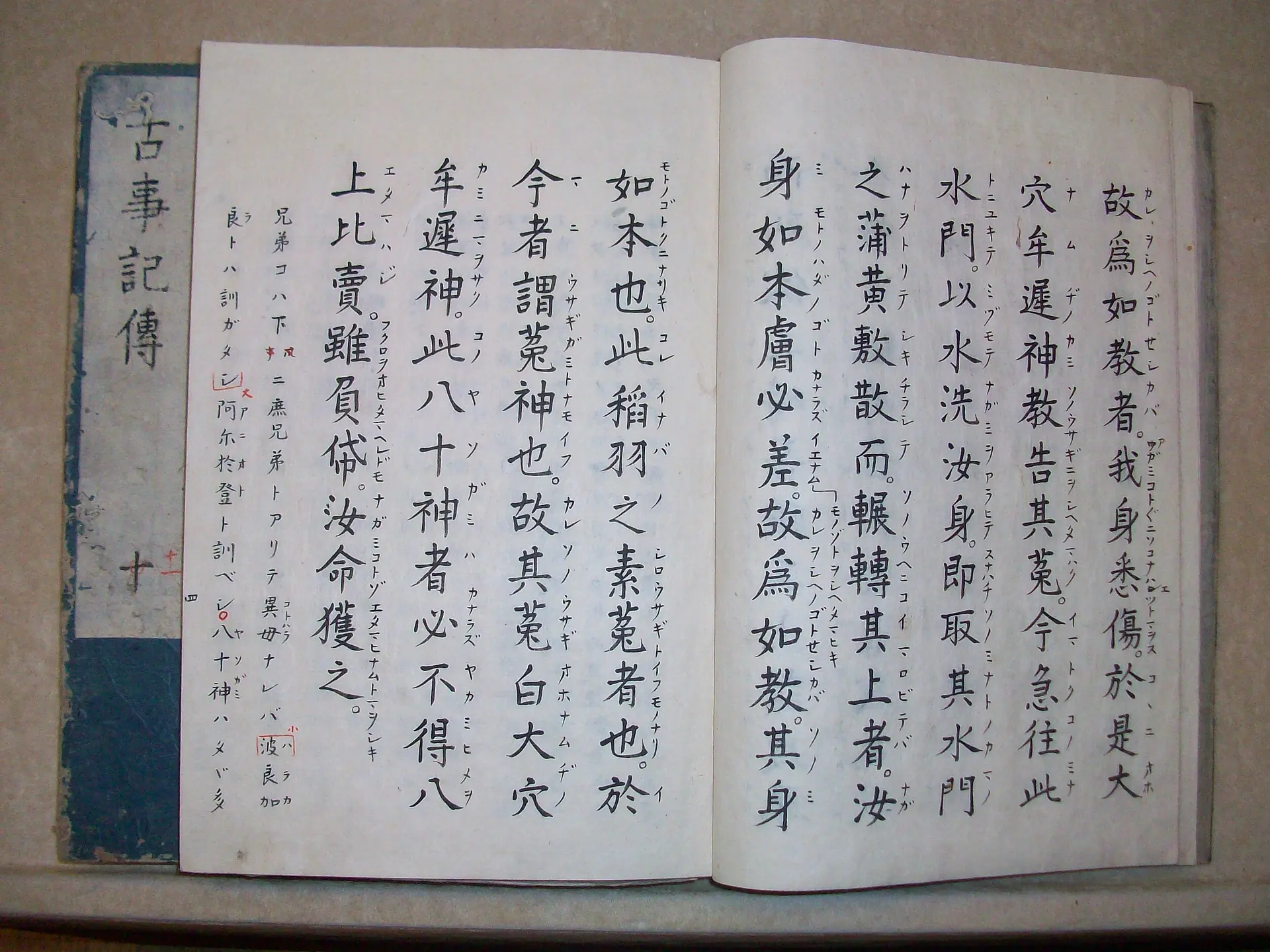

古事記の研究は宣長のライフワークになりました。地理や医学を学びながら、その全てが生かされるものとして、終わることのない古事記の研究にたどり着いたのだといわれています。

宣長に関心の高い人々が集まり、講座室は満席。300年近く経った現在でも、宣長は人々の心を惹きつけてやまないのですね。

案内板のデザインは美しく、他の設備と同じく木目調でやわらかい雰囲気です。

随所に置かれた木の椅子にも、鈴のデザインが施されています。

宣長は16歳のときに、松阪から東京までをたったの10日間で歩いたといいます。昔の人とはいえ、たくましい脚力ですよね。さすがに何日間も歩き続けるのは大変ですが、せっかく訪れた松阪の町、記念館をスタート地点として、散歩にでかけてみませんか。

歴史を感じる荘厳な佇まい。建物も、庭園もきちんと整備されていて歩きやすくなっています。

見学には、本居宣長記念館と共通の入館券が必要です。

館内で展示されている数多くの資料は、この場所で書かれたものなんですね。

宣長はこの松阪の町から、そして日本を、さらには世界を想ったのでしょうね。

苔生して、趣きのある佇まいの石碑。かつては城を守ったであろう石垣。かなりの高さがあり、近くで見ると迫力があります。

石垣に囲まれ、花々の咲き誇る空間をゆっくりと歩いていると、時代がわからなくなるような不思議な気分になってきます。

視界いっぱいに広がる平地の向こうには山々、済んだ空気と、歴史のある土地。人にやさしい町、松阪。

本居宣長記念館を訪れる際には、周辺の見どころもたっぷりと味わうことをおすすめします。

知らなかったことを知る楽しさ、行ったことのなかった土地で新しい体験をすることのおもしろさ、新しい出会い、そのすべてが「学び」と呼べるものなのかもしれませんね。

実際に足を運ぶことも、夢見たり憧れたりして下調べをすることも、学ぶ心を育むことにつながるのだと感じられました。

【本居宣長記念館 基本情報】

住所:〒515-0073 三重県松阪市殿町1536-7

電話番号:0598-21-0312

休館日:月曜日(祝日の場合は翌日)、年末年始

開館時間:9:00〜17:00

(最終入館時間は16:30)

入館料

・大人 400円(団体料金300円)

・大学生等 300円(団体料金200円)

・小人(小学校4年生〜高校生)200円(団体料金100円)

※本居宣長記念館・本居宣長旧宅「鈴屋」共通

※講座室は要予約

交通

・JR、近鉄松阪駅より徒歩15分

・市内バス松阪市役所下車徒歩5分

・自動車 国道42号線鎌田交差点を西へ1km

伊勢自動車道松阪インターより5km

公式HP:本居宣長記念館

関連スポット

本居宣長宅跡

中南勢

松阪市国学者・古典学者の研究家として知られている本居宣長の「鈴屋」と呼ばれる住まいの町屋が建っていた宅跡です。宣長は十二才のとき、本町の生誕地からここに転居し、終生、学問の研究に打ちこみました。(国指定特別史跡) 建物は明治四十二年に松阪城跡公園に移され、鈴屋遺跡保存会によって保存されています。 松阪の観光情報は、松阪観光インフォメーションサイト ワクワク松阪 へ。

本居宣長奥墓

中南勢

松阪市宣長は、松阪の町、遠くは三河や富士の頂きまでも望めたという山室山を愛し、自らの墓場と決め、遺言を残している。遺言通りに造られた碑文は、宣長の自筆。また背後には、好きだった山桜が植えられている。

法幢山 樹敬寺

中南勢

松阪市浄土宗で本居一族の菩提寺。 宣長が説教をよく聴きに行ったお寺で、境内には宣長の「参り墓」と春庭の墓などがあります。 宣長・春庭墓(国指定史跡)

本居宣長記念館

中南勢

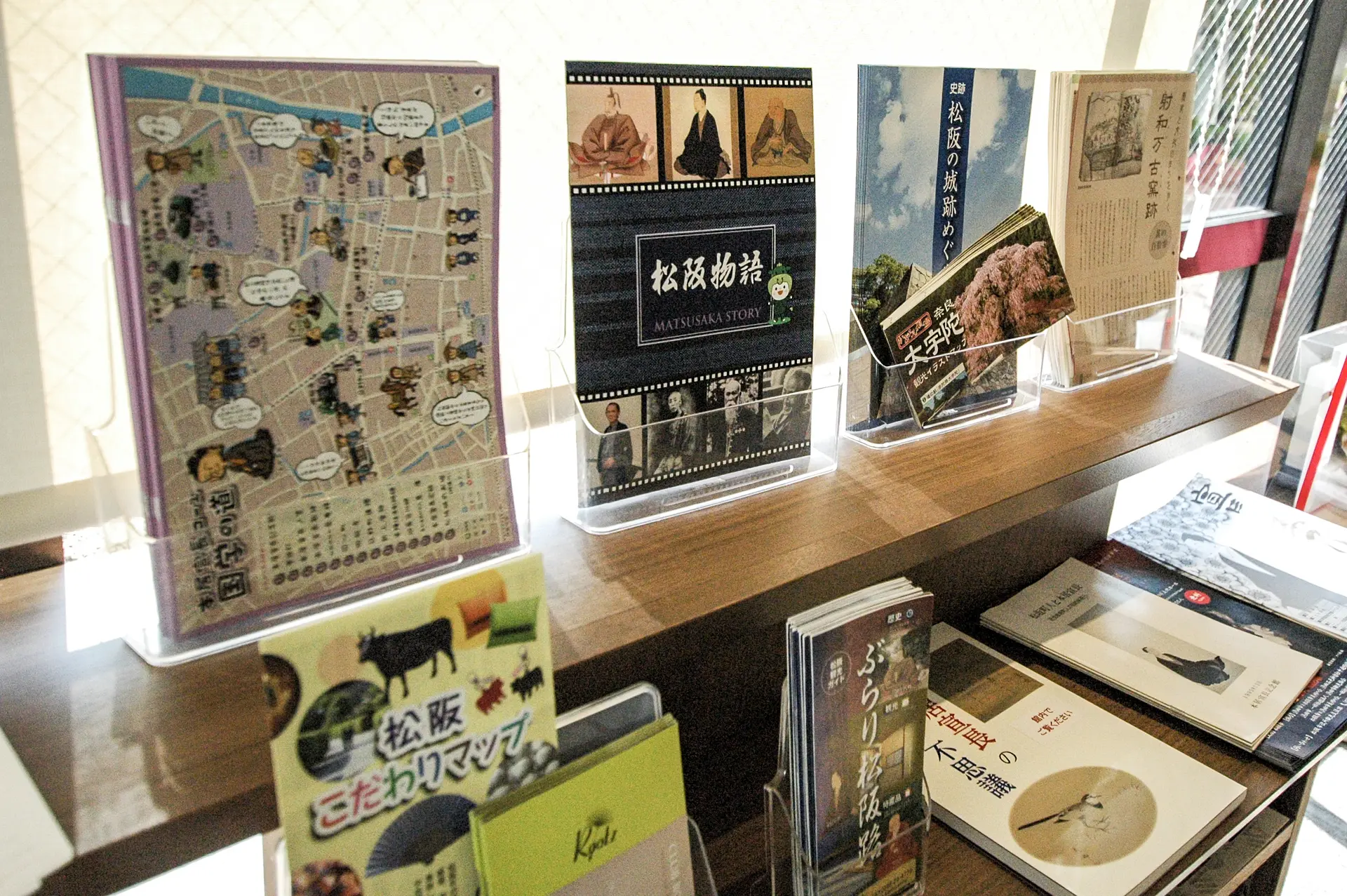

松阪市「古事記伝」で有名な宣長の自筆稿本や遺愛の品約16,000点を収蔵。 その隣は宣長が12歳から亡くなるまで暮らした旧宅「鈴屋」(国指定特別史跡)があり、偉大な国学者の当時の生活が偲ばれます。 松阪の観光情報は、松阪観光インフォメーションサイト ワクワク松阪 へ。

本居宣長旧宅(鈴屋)

中南勢

松阪市本居宣長旧宅は、宣長12歳から72歳で没するまで60年間にわたって暮らした家です。建物は元禄4年(1691)に松阪職人町に建てられました。その後、魚町に移築されました。宣長当時の所在地は「魚町」です。明治42年、保存のために松坂城跡の現在地に移築され、宣長当時の姿に復元し、公開しています。この建物の二階の書斎を「鈴屋」と呼びます。 2階の「鈴屋」は保存のために入ることが出来ませんが、石垣の上に見学場所を設置していますのでそこからご覧になれます。 昭和28年3月31日、国特別史跡指定。 松阪の観光情報は、松阪観光インフォメーションサイト ワクワク松阪 へ。

.png)